猫が吐いた後、水を飲むのは大丈夫?注意点と対処法

猫が吐いた後、水を飲むのは大丈夫なのでしょうか?愛猫が吐いた後、水を飲ませても良いのか、それとも注意が必要なのか、飼い主さんは不安に感じるかもしれません。この記事では、猫が吐いた後の水分補給について、安全に配慮した注意点と対処法を解説します。愛猫の健康を守るため、ぜひ参考にしてください。

猫が水を吐いたらどうしたらいいですか?

猫が水を吐いた場合、まずは猫の状態を観察し、異常がないか確認することが重要です。猫が水を吐く原因は様々で、食べ物の摂取量や飲水量の多さ、ストレス、病気などがあります。猫が水を吐いた後は、猫の様子をしっかりと観察し、必要に応じて獣医師に相談しましょう。猫が水を吐いた後、水を飲むことは一般的には問題ありませんが、注意点もあります。

猫が水を吐いた後の観察ポイント

猫が水を吐いた後の観察ポイントには以下のことが挙げられます:

- 頻度:1回だけなのか、頻繁に起こるのか。

- 様子:吐いた後、元気かどうか、食欲があるかどうか。

- 吐き戻しの特徴:水だけでなく、食事や他の物も吐いているかどうか。

猫が水を吐いた後、水を飲む際の注意点

猫が水を吐いた後、水を飲む際には以下の点に注意しましょう:

- 少量ずつの摂取:一度に大量の水を飲ませず、少量ずつ与えましょう。

- 清潔な水:新しい、清潔な水を与えることが重要です。

- 観察:水を飲んだ後も猫の様子を観察し、再び吐かないか確認しましょう。

猫が水を吐いた場合の対処法

猫が水を吐いた場合の対処法には以下のことが挙げられます:

- ストレスを避ける:猫がリラックスできる環境を整え、ストレスを軽減しましょう。

- 食事管理:一時的に軽い食事を与え、食事量を調節しましょう。

- 獣医師の診断:症状が続く場合や、他の異常が見られる場合は、すぐに獣医師に相談しましょう。

猫が嘔吐するとき、危険な色は何色ですか?

猫が嘔吐するとき、特に赤色や緑色の嘔吐物は危険なサインです。これらの色は、消化器系に重篤な問題があることを示しており、すぐに獣医師に連絡する必要があります。また、嘔吐物に血液が混ざっている場合も同様に注意が必要です。

猫が嘔吐した後に水を飲むのは大丈夫ですか?

猫が嘔吐した後は、少量の水を飲ませることは一般的に問題ありません。ただし、猫が連続して嘔吐している場合や、嘔吐後の脱水症状が見られる場合は、水を飲ませることを控え、すぐに獣医師の診断を受けましょう。また、猫が水を飲もうとしない場合も、強制的に飲ませず、猫の状態を観察することが大切です。

- 嘔吐した直後は少量の水を飲ませる

- 連続して嘔吐している場合は水を控える

- 脱水症状が見られる場合は獣医師に相談する

猫が嘔吐した後の注意点

猫が嘔吐した後は、以下の注意点を守ることが重要です。まず、猫の行動や食欲に変化がないかを観察しましょう。次に、嘔吐物の色や質に注目し、異常がないか確認します。最後に、猫が元気であるかを確認し、不安な症状が続く場合はすぐに獣医師に連絡することを忘れないでください。

- 猫の行動や食欲を観察する

- 嘔吐物の色や質に注目する

- 猫が元気であるか確認する

猫が嘔吐した後の対処法

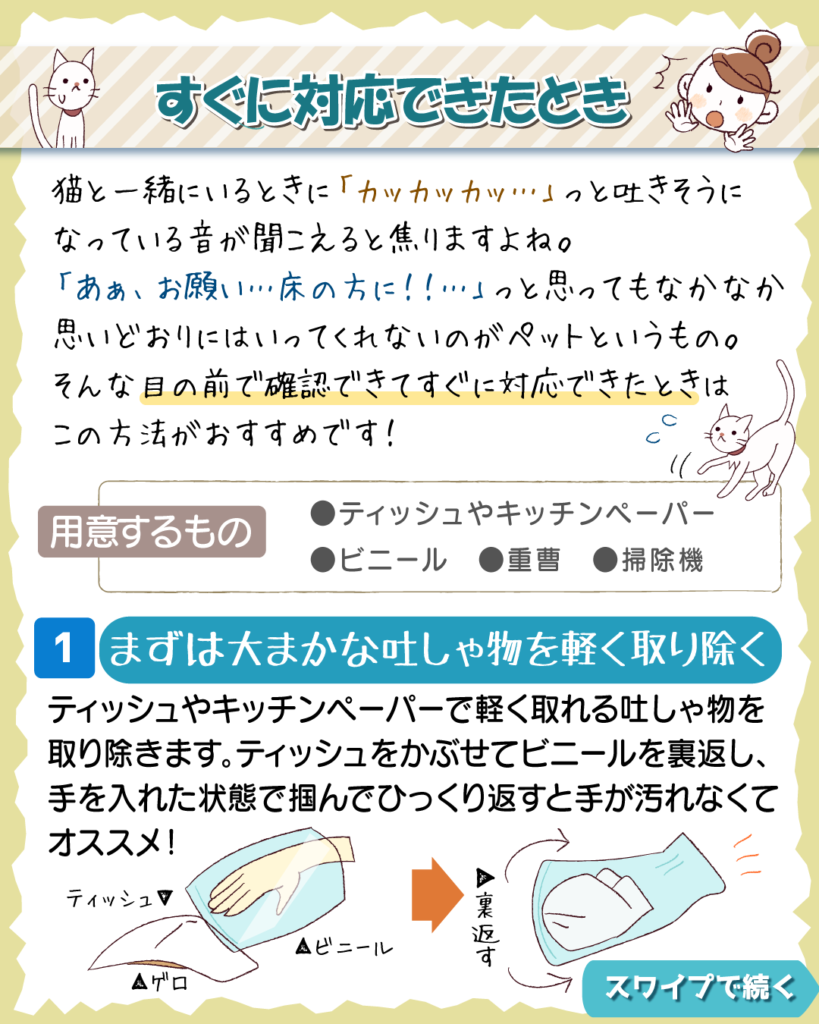

猫が嘔吐した場合の対処法として、以下のステップを実行することが有効です。まず、嘔吐物を清掃し、猫が再び嘔吐する可能性を減らします。次に、猫が安静に過ごせる環境を整え、ストレスを避けるようにします。最後に、猫の健康状態を定期的にチェックし、必要に応じて獣医師に連絡します。

- 嘔吐物を清掃する

- 猫が安静に過ごせる環境を整える

- 猫の健康状態を定期的にチェックする

猫が何回吐いたら病院に行くべきですか?

猫が1日に3回以上吐く場合や、連続して2日間以上吐き続ける場合は、すぐに獣医師に連絡することを推奨します。猫が吐く原因は様々で、一時的なものから深刻な病気まであります。特に血が混ざっている場合や、猫が元気でない、食欲がない場合、さらに脱水や衰弱が見られる場合は、迅速な対応が必要です。

猫が吐いた後の水分補給の注意点

猫が吐いた後も、適切な水分補給は重要です。ただし、以下の注意点を守ってください。

- 少量ずつ与える:一度に大量の水を飲ませると、再び吐く可能性があります。少量ずつ、頻繁に水を飲ませましょう。

- 冷たすぎない水を提供する:冷たすぎる水は胃腸に負担をかける可能性があります。室温の水を提供しましょう。

- 観察する:猫が水を飲んだ後も観察し、再度吐く場合は獣医師に連絡しましょう。

猫が吐いた後の対処法

猫が吐いた後は、以下の対処法を試してみてください。

- 安静にする:猫が落ち着くまで安静にさせ、ストレスを避けるようにしましょう。

- 食欲を観察する:食事の提供を一時的に控える場合もありますが、24時間以内に食欲が戻らない場合は獣医師に相談しましょう。

- 環境を整える:快適な環境を作り、猫がリラックスできるようにしましょう。

吐き続ける場合の対応

猫が繰り返し吐く場合は、以下の対応を検討してください。

- 獣医師に連絡する:すぐに獣医師に連絡し、猫の状態を伝えることが大切です。

- 詳細な記録をつける:吐く回数、吐き物の性状、猫の行動など、詳細な記録をつけて獣医師に伝えると診断に役立ちます。

- 予防措置をとる:食事の管理やストレスの軽減など、予防措置を講じることが大切です。

猫が茶色のペースト状のものを吐いたらどうしたらいいですか?

猫が茶色のペースト状のものを吐くと、飼い主は非常に心配になります。このような事態に直面した際には、まず冷静に状況を把握し、猫の健康状態を観察することが重要です。茶色のペースト状のものが胃の内容物や消化した血液である可能性があります。猫が頻繁に吐く場合や、他の異常な症状(元気さの低下、食欲不振、下痢など)が見られる場合は、すぐに動物病院に連絡し、適切な診断と治療を受けさせましょう。

猫が吐いた後の水分摂取

猫が吐いた後に水を飲むことは、多くの場合、問題ありません。ただし、以下のような注意点があります:

- 猫が吐いた直後に大量の水を飲むと、再度吐く可能性があります。少量ずつ、ゆっくりと水を与えることが大切です。

- 水を飲むことで、猫の脱水状態を防ぐことができます。ただし、猫が水を全く飲まない場合は、脱水のリスクが高まるため、動物病院に連絡しましょう。

- 猫が頻繁に吐く場合や、他の症状が見られる場合は、水を飲ませる前に獣医師に相談することをおすすめします。

茶色のペースト状のものが出た際の対処法

猫が茶色のペースト状のものを吐いた場合、以下の対処法を試してみてください:

- 猫の状態を観察し、吐き気や他の異常な症状があるかどうか確認しましょう。

- 猫が吐いた後に少し休ませ、ストレスを軽減させることが重要です。騒がしい環境から猫を遠ざけ、静かで快適な場所に連れて行きましょう。

- 猫の食欲を観察し、必要に応じて軽めの食事を与えてみましょう。ただし、吐き気や不快感が続く場合は、獣医師の指示に従ってください。

茶色のペースト状のものが出た原因と予防法

茶色のペースト状のものが吐かれる原因は様々ですが、以下の点に注意することで、予防することができます:

- 猫の食事を適切に管理し、消化に良いフードを選びましょう。突然の食事の変更や、人間の食べ物を与えることは避けてください。

- 猫のストレスを軽減させることが重要です。新しい環境や他のペットの存在など、ストレスの要因をできるだけ排除しましょう。

- 定期的な健康診断を受けることで、早期に異常を発見し、適切な対処を取ることができます。特に高齢の猫や、過去に健康問題を経験した猫は注意が必要です。

猫が吐いた後、水を飲むのは大丈夫?

猫が吐いた後、水を飲むのは大丈夫かどうか、心配ですよね。結論から言うと、軽度の嘔吐であれば、水を飲むことは問題ありません。しかし、嘔吐の原因や状況によっては、水を飲ませるべきではない場合もあります。

猫が吐いた後、水を飲ませて良い場合

猫が少量の毛玉を吐いたり、食べたものを少し吐いたりするなど、軽度の嘔吐の場合には、水を飲ませても問題ありません。むしろ、水分補給は大切です。ただし、無理強いはせず、猫が自ら水を飲もうとする様子を見守るようにしましょう。

| 状況 | 対応 |

|---|---|

| 少量の毛玉を吐いた | 水を飲ませて様子を見る。 |

| 食べたものを少し吐いた | 水を飲ませて様子を見る。 |

猫が吐いた後、水を飲ませてはいけない場合

以下のような場合は、水を飲ませるのを控え、すぐに動物病院へ連れて行くべきです。

| 状況 | 対応 |

|---|---|

| 大量に吐く | 水を飲ませず、すぐに動物病院へ連れて行く。 |

| 血を吐く | 水を飲ませず、すぐに動物病院へ連れて行く。 |

| ぐったりしている | 水を飲ませず、すぐに動物病院へ連れて行く。 |

| 下痢をしている | 水を飲ませず、すぐに動物病院へ連れて行く。 |

| 呼吸が苦しそう | 水を飲ませず、すぐに動物病院へ連れて行く。 |

猫が吐いた後の注意点

猫が吐いた後は、以下の点に注意しましょう。

| 注意点 | 説明 |

|---|---|

| 吐いたものを片付ける | 猫が誤って吐いたものを食べてしまうのを防ぐため、吐いたものはすぐに片付けましょう。 |

| 猫の様子を観察する | 吐いた後、猫が元気に過ごしているか、様子を観察しましょう。 |

| 食事は控える | 吐いた後、すぐに食事を与えないようにしましょう。数時間様子を見て、落ち着いてから少量の食事を与えてください。 |

猫が吐く原因

猫が吐く原因は様々です。以下に代表的な原因を挙げます。

| 原因 | 説明 |

|---|---|

| 毛玉 | 猫は毛づくろいの際に毛を飲み込んでしまい、それが胃の中にたまると毛玉となって吐き出されることがあります。 |

| 食べ過ぎ | 猫が一度にたくさん食べ過ぎると、吐いてしまうことがあります。 |

| 消化不良 | 猫が消化できないものを食べてしまうと、吐いてしまうことがあります。 |

| 異物 | 猫が誤って小さな物を飲み込んでしまうと、吐いてしまうことがあります。 |

| 病気 | 猫が病気にかかっている場合、吐き気を催すことがあります。 |

猫が吐いた時の対処法

猫が吐いた時は、以下の対処法を試してみましょう。

| 対処法 | 説明 |

|---|---|

| 安静にする | 猫が落ち着いて休めるように、静かな場所に移動させましょう。 |

| 水分補給 | 猫が水を飲めるように、水飲み場を清潔に保ちましょう。 |

| 食事制限 | 吐いた後は、しばらく食事を控えましょう。 |

| 動物病院へ連れて行く | 症状が改善しない場合や、心配な場合は、動物病院へ連れて行きましょう。 |

猫が吐いたあとに水を与えてもいいですか?

猫が吐いた後に水を飲ませても大丈夫?

猫が吐いた後に水を飲ませても大丈夫かどうかは、吐いた原因や猫の状態によって異なります。

- 猫が少量の毛を吐いた場合は、通常は問題ありません。水を飲ませても構いません。猫は毛を吐くことで胃の中の毛玉を排出します。水分を摂取することで、毛玉の排出を促す効果もあります。

- 猫が大量の食べ物を吐いた場合は、吐いた原因を突き止めることが重要です。食べ物に合わないもの、腐ったもの、異物を食べた可能性があります。また、病気の可能性も考えられます。この場合は、水を飲ませる前に、動物病院に相談することをお勧めします。無理に水を飲ませると、吐き戻しを誘発する可能性があります。

- 猫が嘔吐を繰り返す場合は、脱水症状の危険性があります。水を飲ませるだけでなく、動物病院を受診して、適切な治療を受ける必要があります。

- 猫が元気がない場合も、脱水症状の可能性があります。水を飲ませるだけでなく、動物病院を受診して、適切な治療を受ける必要があります。

- 猫が下痢をしている場合は、脱水症状を起こしやすいので、水分補給が重要です。水を飲ませるだけでなく、動物病院を受診して、適切な治療を受ける必要があります。

猫が吐いた後の水分補給

猫が吐いた後は、脱水症状を防ぐために、水分補給が重要です。

- 少量の水をこまめに飲ませるようにしましょう。一気に大量の水を飲ませると、吐き戻しを誘発する可能性があります。

- 猫が水を飲まない場合は、シリンジなどで無理やり飲ませる方法もあります。ただし、猫が嫌がる場合は無理強いしないようにしましょう。

- 猫が好む水を与えましょう。例えば、水道水よりもペットボトルの水の方が好みの子もいます。

- 猫が脱水症状を起こしている場合は、動物病院を受診して、点滴などの治療を受ける必要があります。

猫が吐いた後の食事

猫が吐いた後は、消化しやすいものを与えましょう。

- 消化しやすいご飯を選びましょう。例えば、白米、お粥、鶏むね肉などです。

- 少量ずつ与えましょう。一度にたくさん食べさせると、吐き戻しを誘発する可能性があります。

- 猫が食べない場合は無理強いしないようにしましょう。食欲が戻るまで、様子を見ましょう。

猫が吐いた時の観察

猫が吐いた時は、以下の点に注意して観察しましょう。

- 吐いた物の色や量

- 吐いた時の猫の様子(元気がないか、ぐったりしているかなど)

- 吐いた回数

猫が吐いた時の対処法

猫が吐いた時は、以下の対処法を試してみましょう。

- 吐いた物を片付ける

- 猫の口を拭く

- 猫の様子を観察する

- 必要であれば、動物病院を受診する

猫が嘔吐した時の対策は?

猫が嘔吐した時の原因

猫が嘔吐する原因は様々です。以下に代表的な原因を挙げます。

- 毛球症: 猫は毛づくろいの際に毛を飲み込んでしまい、それが胃の中に溜まってしまうことがあります。これが毛球症です。毛球症は嘔吐の最も一般的な原因の一つです。

- 食べ物: 猫が腐った食べ物や食べ過ぎた場合、嘔吐することがあります。特に、猫が新しいフードに切り替えた直後や、人間の食べ物を与えた場合は注意が必要です。

- 病気: 猫の嘔吐は、胃腸炎、肝臓病、腎臓病、糖尿病などの病気のサインである場合があります。また、寄生虫感染や腫瘍も嘔吐の原因となります。

- ストレス: 猫はストレスを感じると、嘔吐することがあります。引っ越し、新しいペットの導入、飼い主の不在など、様々なストレスが原因となります。

- 異物: 猫が小さな物体を飲み込んでしまった場合、嘔吐することがあります。糸、ゴム、プラスチックなど、誤って飲み込んでしまう可能性のあるものは注意が必要です。

猫が嘔吐した時の対処法

猫が嘔吐した時は、まず落ち着いて状況を把握することが大切です。以下に、猫が嘔吐した時の対処法をまとめます。

- 嘔吐物の量と状態を確認する: 嘔吐物の量が多い、または血が混じっている場合は、すぐに獣医に相談してください。

- 嘔吐物の原因を特定する: 猫が何を食べたか、最近環境に変化があったかなどを確認し、嘔吐の原因を特定します。

- 水分補給: 猫は嘔吐によって脱水症状を起こしやすいため、こまめな水分補給が大切です。水を飲ませるか、電解質溶液を与えてください。

- 食事制限: 嘔吐が続いている場合は、食事制限をする必要があります。獣医の指示に従い、食事を与えてください。

- 安静: 猫が落ち着けるように、静かな場所に移動させてください。無理に抱っこしたり、移動させたりしないようにしましょう。

猫が嘔吐した時の注意点

猫が嘔吐した時は、以下の点に注意しましょう。

- 嘔吐が続く場合はすぐに獣医に相談する: 嘔吐が数回続いたり、血が混じっていたり、元気がない場合は、すぐに獣医に相談してください。

- 嘔吐物の原因を特定するために、獣医に情報を提供する: いつから嘔吐が始まったか、嘔吐物の量や色、猫の食欲や排便の状態などを獣医に伝えましょう。

- 獣医の指示に従って治療を行う: 獣医の診断に基づいて、適切な治療を行ってください。

- 猫のストレスを軽減する: 猫がストレスを感じている場合は、環境を整えたり、遊びや愛情を与えたりして、ストレスを軽減させてください。

- 猫の健康状態に注意する: 猫が嘔吐した後も、健康状態に注意し、異変があればすぐに獣医に相談してください。

猫が嘔吐した時の予防

猫が嘔吐するのを予防するためには、以下の対策を心がけましょう。

- バランスの取れた食事を与える: 猫の年齢や活動量に合わせた、バランスの取れた食事を与えてください。

- 定期的な健康チェック: 定期的に獣医に健康チェックを受け、病気の早期発見につとめましょう。

- ストレスを軽減する: 猫がストレスを感じないように、環境を整えたり、遊びや愛情を与えたりしましょう。

- 猫が誤って飲み込んでしまう可能性のある物は片付ける: 猫が誤って飲み込んでしまう可能性のある物は、手の届かない場所に片付けましょう。

- 毛球症対策: 毛球症予防のために、毛球ケア用のフードを与えたり、ブラッシングを定期的に行ったりしましょう。

猫が嘔吐した時の緊急時の対応

猫が嘔吐した時に、緊急時対応が必要となる場合があります。以下に、緊急時の対応をまとめます。

- 嘔吐物が血や異物で混じっている場合: すぐに獣医に連絡し、指示に従ってください。

- 猫が呼吸困難になっている場合: すぐに獣医に連絡し、指示に従ってください。

- 猫が意識不明になっている場合: すぐに獣医に連絡し、指示に従ってください。

- 猫がひどく震えている場合: すぐに獣医に連絡し、指示に従ってください。

- 猫が嘔吐を繰り返し、脱水症状が疑われる場合: すぐに獣医に連絡し、指示に従ってください。

猫が水分を吐いたらどうしたらいいですか?

猫が水分を吐いたときの対処法

猫が水分を吐いたときは、まず落ち着いて原因を特定することが重要です。吐いた量や状態、猫の行動などから、軽度の体調不良なのか、深刻な病気の可能性があるのかを見極めましょう。吐いたものをよく観察し、異物や血液が混ざっていないか確認することも大切です。また、吐いた後も猫が元気にしているのか、食欲不振やぐったりしているなどの症状がないか確認しましょう。

吐いたものを確認する

猫が吐いたものを確認することで、吐いた原因を推測することができます。異物が混ざっていた場合は、猫が誤って何かを食べてしまった可能性があります。血液が混ざっていた場合は、消化器系の病気や外傷の可能性があります。食べたものと似たようなものが吐き出されている場合は、消化不良や食べ過ぎの可能性があります。吐いたものの状態を記録しておくと、獣医師への説明に役立ちます。

吐く頻度と量を確認する

猫が吐く頻度と量によって、その原因を推測することができます。頻繁に吐く場合は、消化器系の病気やストレスが考えられます。大量に吐く場合は、消化器系の病気や中毒の可能性があります。吐いた回数や量を記録しておくことで、獣医師に正確な情報を伝えることができます。

猫の行動を観察する

猫が吐いた後の行動を観察することで、その原因を推測することができます。元気にしている場合は、軽度の体調不良の可能性があります。ぐったりしている場合は、脱水症状や重度の病気の可能性があります。食欲不振や嘔吐以外に症状がある場合は、速やかに獣医師に相談しましょう。

獣医師に相談する

猫が吐いた場合は、できるだけ早く獣医師に相談することが重要です。獣医師は、猫の状態を詳しく診察し、吐いた原因を特定します。必要に応じて、血液検査やレントゲン検査などの検査を行うこともあります。原因が特定できれば、適切な治療を開始することができます。早期に治療を開始することで、猫の症状が改善し、健康な状態に戻ることができます。

猫 何度も吐く 水を飲む?

猫が何度も吐く理由

猫が何度も吐く理由は、さまざまな要因が考えられます。猫は、吐くことで異物を体外に出したり、消化器系の問題を解消しようとすることがあります。また、ストレスや不安、病気などによっても吐き気を催すことがあります。

- 毛球症: 猫は毛づくろいの際に、毛を飲み込んでしまいます。この毛が胃や腸にたまると、吐き気を催すことがあります。毛球症は、猫の吐き戻しの一般的な原因です。

- 消化器系の病気: 胃炎、腸炎、膵炎などの消化器系の病気も、吐き戻しの原因となる可能性があります。これらの病気は、食欲不振、下痢、体重減少などの症状を伴うこともあります。

- 中毒: 猫が有毒な物質を摂取すると、吐き気を催すことがあります。有毒な物質には、植物、薬品、食べ物などがあります。

- ストレス: 猫はストレスを感じると、吐き気を催すことがあります。ストレスの原因には、環境の変化、新しいペットの導入、飼い主の不在などがあります。

- 病気: 腎臓病、肝臓病、糖尿病などの病気も、吐き戻しの原因となることがあります。これらの病気は、他の症状を伴うこともあります。

猫が水をたくさん飲む理由

猫が水をたくさん飲む理由は、脱水症状や病気などが考えられます。猫は、水を飲むことで、体温調節や消化、排泄などを行い、健康を維持しています。しかし、何らかの原因で水分不足になると、脱水症状が起こりやすくなります。

- 脱水症状: 猫は、水分不足になると、脱水症状を起こしやすくなります。脱水症状の症状には、口渇、尿量の減少、疲労感、食欲不振などがあります。脱水症状が進むと、命に関わることもあります。

- 腎臓病: 腎臓病は、猫が水をたくさん飲む原因の一つです。腎臓病では、腎臓の機能が低下するため、体内の水分がうまく排出されず、体内に水分が溜まってしまいます。その結果、猫は水をたくさん飲むようになります。

- 糖尿病: 糖尿病は、猫が水をたくさん飲む原因の一つです。糖尿病では、血糖値が上昇するため、体内の水分が尿中に排出されやすくなります。その結果、猫は水をたくさん飲むようになります。

- 心臓病: 心臓病は、猫が水をたくさん飲む原因の一つです。心臓病では、心臓の機能が低下するため、体内の血液循環が悪くなり、体内の水分がうまく排出されず、体内に水分が溜まってしまいます。その結果、猫は水をたくさん飲むようになります。

- 甲状腺機能亢進症: 甲状腺機能亢進症は、猫が水をたくさん飲む原因の一つです。甲状腺機能亢進症では、甲状腺ホルモンの分泌量が増加するため、代謝が活発になり、水分消費量が増加します。その結果、猫は水をたくさん飲むようになります。

猫が吐くときに水を飲むのはなぜ?

猫が吐くときに水を飲むのは、吐き気や嘔吐によって失われた水分を補給するためです。猫は、吐くことで胃の内容物を排出するため、水分も同時に失ってしまいます。そのため、水を飲むことで、失われた水分を補給し、脱水症状を防ぐことができます。

- 吐き気や嘔吐による水分喪失: 猫は、吐くことで胃の内容物を排出するため、水分も同時に失ってしまいます。特に、何度も吐く場合は、失われる水分量が多くなります。

- 脱水症状の予防: 猫は、水分不足になると、脱水症状を起こしやすくなります。脱水症状の症状には、口渇、尿量の減少、疲労感、食欲不振などがあります。脱水症状が進むと、命に関わることもあります。そのため、猫は水を飲むことで、失われた水分を補給し、脱水症状を防ぐことができます。

- 胃の刺激を和らげる: 吐き気や嘔吐は、胃への刺激によって起こることがあります。水を飲むことで、胃を冷やし、刺激を和らげる効果があります。

猫が吐いた後に水を飲むのはなぜ?

猫が吐いた後に水を飲むのは、吐き気や嘔吐によって失われた水分を補給するためです。猫は、吐くことで胃の内容物を排出するため、水分も同時に失ってしまいます。そのため、水を飲むことで、失われた水分を補給し、脱水症状を防ぐことができます。

- 吐き気や嘔吐による水分喪失: 猫は、吐くことで胃の内容物を排出するため、水分も同時に失ってしまいます。特に、何度も吐く場合は、失われる水分量が多くなります。

- 脱水症状の予防: 猫は、水分不足になると、脱水症状を起こしやすくなります。脱水症状の症状には、口渇、尿量の減少、疲労感、食欲不振などがあります。脱水症状が進むと、命に関わることもあります。そのため、猫は水を飲むことで、失われた水分を補給し、脱水症状を防ぐことができます。

- 胃の刺激を和らげる: 吐き気や嘔吐は、胃への刺激によって起こることがあります。水を飲むことで、胃を冷やし、刺激を和らげる効果があります。

猫が何度も吐く場合の対処法

猫が何度も吐く場合は、放置せずに、獣医師に相談することが大切です。吐き戻しの原因を突き止め、適切な治療を受ける必要があります。

- 獣医師への相談: 猫が何度も吐く場合は、放置せずに、獣医師に相談することが大切です。獣医師は、吐き戻しの原因を突き止め、適切な治療法を提案してくれます。

- 食事療法: 獣医師の指示に従い、食事療法を行うことが大切です。吐き戻しの原因によっては、食事の種類や量を調整する必要があります。

- 水分補給: 猫が吐くことで失われた水分を補給するため、こまめな水分補給が大切です。特に、脱水症状を起こしやすい場合は、獣医師の指示に従い、点滴などの水分補給を行う場合があります。

- ストレス軽減: ストレスは、吐き戻しの原因となることがあります。そのため、猫がストレスを感じないように、環境を整えてあげることが大切です。

詳細情報

猫が吐いた後、水を飲むのは大丈夫?

猫が吐いた後、水を飲むことは一般的に問題ありません。むしろ、脱水症状を防ぐために、水分補給は重要です。しかし、吐いた原因や猫の状態によって、注意が必要な場合があります。

例えば、食べ過ぎや毛玉による嘔吐であれば、水を飲ませても問題ありません。しかし、異物を食べた場合や病気が原因の場合は、水を飲ませる前に獣医師に相談する必要があります。

猫が吐いた後、水を飲ませるときは、少量ずつ、ゆっくりと飲ませましょう。無理強いせず、猫のペースに合わせてください。また、吐き気や嘔吐が続く場合は、獣医師に相談しましょう。

猫が吐いた後、水を飲ませると、悪化する可能性はありますか?

猫が吐いた後、水を飲ませることによって、症状が悪化する可能性は低いと言われています。しかし、吐いた原因や猫の状態によっては、悪化する可能性もあります。

例えば、食道閉塞や胃捻転など、重篤な病気が原因の場合は、水を飲ませることで症状が悪化する可能性があります。また、脱水症状がひどい場合は、水を飲ませても吸収されにくく、かえって悪化させる可能性もあります。

そのため、猫が吐いた後、水を飲ませるかどうかは、吐いた原因や猫の状態によって判断する必要があります。不安な場合は、獣医師に相談しましょう。

猫が吐いた後、水を飲まない場合は、どうすればいいですか?

猫が吐いた後、水を飲まない場合は、脱水症状の危険性があります。脱水症状は、生命に関わる危険な状態です。

猫が水を飲まない場合は、無理強いせず、獣医師に相談しましょう。獣医師は、猫の状態に合わせて、点滴などの処置を行う場合があります。

また、猫が水を飲めるように、工夫することも重要です。例えば、水飲み場の場所や水の種類を変えることで、猫が水を飲む気になることがあります。

猫が吐いた後、水を飲む以外に、何か注意することはありますか?

猫が吐いた後、水を飲む以外に、以下の点に注意することが大切です。

吐いたものを確認する:吐いたものを確認することで、吐いた原因を推測することができます。

猫の体調を観察する:猫の食欲や元気さ、排泄など、体調の変化に注意しましょう。

休息をさせる:猫が吐いた後は、安静にさせてあげましょう。

獣医師に相談する:不安な場合は、獣医師に相談しましょう。

猫が吐いた後は、適切な対処をすることが大切です。上記の点に注意して、猫の健康を守りましょう。

猫が吐いた後、水を飲むのは大丈夫?注意点と対処法 に類似した他の記事を知りたい場合は、Kenkou カテゴリにアクセスしてください。

関連記事