賃貸でもOK!猫の壁爪とぎ防止対策

猫を飼っているあなたは、愛猫が家具に爪とぎをして困っていませんか?賃貸住宅でも、壁紙や柱を傷つけずに猫がストレスなく爪とぎができる対策はたくさんあります。この記事では、猫の習性と安全な対策方法を解説し、賃貸住宅でも安心して猫と暮らせる環境作りのヒントをご紹介します。

賃貸でもOK!猫の壁爪とぎ防止対策

猫に壁で爪研ぎをさせない方法はありますか?

猫に壁で爪研ぎをさせない方法は、賃貸でも実行できる様々な対策があります。猫の爪研ぎは、猫の健康や本能を満たす重要な行動ですが、壁を損傷させてしまう可能性があります。そのため、適切な方法で爪研ぎを誘導することが重要です。

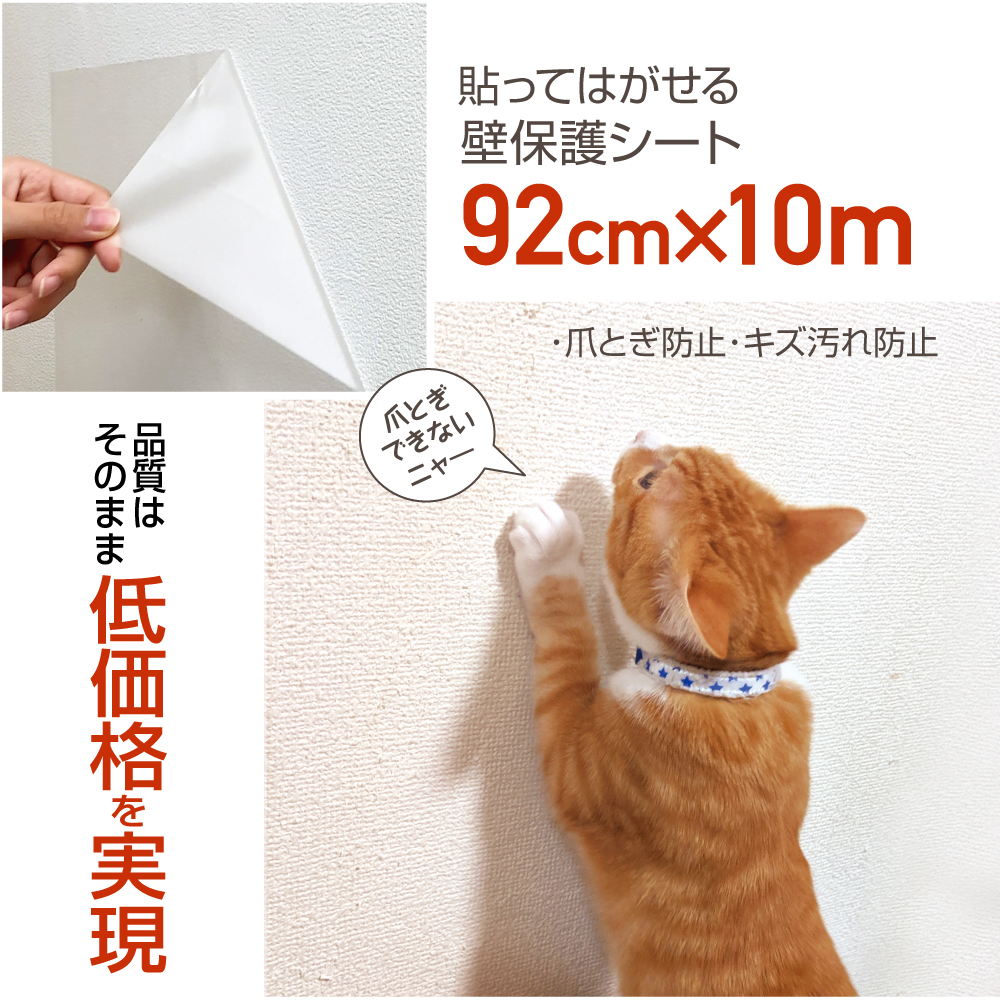

壁に貼る防止シートの活用

壁に貼る防止シートは、猫が壁に近づき爪研ぎをしたくなるのを防ぐ効果的な方法です。防止シートは、猫が嫌がる素材や質感で作られているため、壁に貼ることで猫がその場所を避けます。以下に具体的な手順を示します。

- 壁に貼る防止シートを購入します。

- 爪研ぎの跡がある部分や猫がよく近づく場所にシートを貼ります。

- 猫が新しい爪研ぎ場所に慣れたら、徐々にシートを外していきます。

適切な爪研ぎ場所の設定

猫に適切な爪研ぎ場所を提供することは、壁での爪研ぎを防ぐ効果的な対策です。猫は自分好みの場所で爪研ぎをしたいと考えているため、適切な爪とぎ器具を設置することで、壁への爪研ぎを誘導できます。以下に具体的な手順を示します。

- 猫が好む爪とぎ器具を購入します。素材や形に気を配りましょう。

- 猫がよく過ごす場所や床に爪とぎ器具を設置します。

- 猫が爪とぎ器具を使ったときに褒めたり、おやつを与えることで、ポジティブな連鎖を作ります。

猫の行動を理解し、適切な対応をする

猫の行動を理解し、適切な対応をすることで、壁での爪研ぎを防ぐことができます。猫は爪を研ぐことで、ストレスを解消したり、体を伸ばしたりするため、その本能を満たすことが重要です。以下に具体的な手順を示します。

- 猫の行動を観察し、爪研ぎのタイミングや理由を理解します。

- ストレスが原因の場合は、猫に安心できる環境を作ります。キャットタワーや猫ベッドを設置しましょう。

- 猫が壁で爪研ぎを始めたら、優しく爪とぎ器具へ誘導します。

猫が壁で爪とぎをするのはなぜ?

猫が壁で爪とぎをする理由は、主に以下のようなものがあります。第一に、猫は爪の先端の古い角質を取るために爪とぎをする必要があります。これは、新しい爪が伸びてくるのを促進するためです。第二に、猫は領域を示すために爪とぎを行います。壁に爪の跡を残すことで、他の猫に対して「この場所は私のテリトリーだ」というメッセージを伝えています。第三に、猫はストレス解消のために爪とぎをすることがあります。これは猫がリラックスするための行動の一つです。

猫が壁で爪とぎをする理由

猫が壁で爪とぎをする理由には、爪の手入れ、テリトリーの示し、ストレス解消があります。これらの理由から、猫は本能的に壁に爪とぎをしたくなる傾向があります。

- 爪の先端の古い角質を取り除くことで、新しい爪の成長を促進します。

- 壁に爪の跡を残すことで、他の猫に対して自分のテリトリーを示します。

- 爪とぎの動作が猫のストレスを軽減し、リラックス効果をもたらします。

賃貸物件でも猫の爪とぎを防ぐ方法

賃貸物件でも猫の爪とぎを防ぐための対策を講じることができます。以下に、有効な方法をいくつか紹介します。

- 爪とぎ専用のマットやスクラッチポストを設置し、猫にその場所で爪とぎをする習慣をつけてもらいます。

- 壁にニオイやテープを貼るなどして、猫が爪とぎをしたくなる場所を避けるようにします。

- 猫の爪を定期的に切り、長さを適切に保つことで、壁への爪とぎの頻度を減らします。

猫の爪とぎを防ぐためのアイテム

猫の爪とぎを防ぐためには、様々なアイテムを使用することができます。これらのアイテムは、猫の行動を制御し、壁への爪とぎを軽減するのに有効です。

- ニオイを嫌う猫用のスプレーを使用することで、特定の場所に近づかないようにします。

- スクラッチポストや爪とぎマットを設置し、猫がその場所で爪とぎをするように誘導します。

- 壁に貼れる特別なテープを使用することで、猫が爪とぎをしたくなる場所を避けるようにします。

猫の爪とぎ器はどこに置くべき?

猫の爪とぎ器はどこに置くべき?

賃貸住宅での壁爪とぎ防止のポイント

猫が壁を爪とぎしないようにするためには、爪とぎ器の配置が重要です。まず、猫がよく通過する場所に設置することが推奨されます。これにより、猫が自然に爪とぎ器を使用するようになります。壁の近くに設置すると、猫が壁に近寄る前に爪とぎ器に気付くことができます。複数の爪とぎ器を配置することで、猫が選べるようになるため、壁を爪とぎする頻度が減少します。

- 猫が通過する場所に設置

- 壁の近くに設置

- 複数の爪とぎ器を配置

爪とぎ器の選択と配置

猫が爪とぎ器を使用するかどうかは、その種類や素材にも依存します。縦型や横型など、猫が好みの形状の爪とぎ器を選ぶことが重要です。素材としては、sisal(シソール)や紙などが人気で、猫が爪を研ぐのに適しています。配置する際は、猫がリラックスできる場所を選ぶことが重要です。日当たりがよく、静かな場所がおすすめです。

- 縦型や横型など好みの形状を選ぶ

- sisal(シソール)や紙などの素材を選ぶ

- 日当たりがよく静かな場所に配置

賃貸で猫が壁を爪とぎしないようにする工夫

賃貸住宅では、壁を保護するために特別な工夫が必要です。壁に直接爪とぎ器を設置するのではなく、フックや粘着テープを使って壁から少し離れた場所に設置することが推奨されます。また、壁に接触させたくない場合は、床置きタイプの爪とぎ器を選択するとよいでしょう。猫用のカーテンやスクリーンを設置することで、壁を保護しながらも猫が快適に過ごせる環境を作ることができます。

- フックや粘着テープを使って設置

- 床置きタイプの爪とぎ器を選択

- 猫用のカーテンやスクリーンを設置

賃貸でもOK!猫の壁爪とぎ防止対策

猫が壁を爪とぎする理由

猫が壁を爪とぎするのは、本能的な行動です。

ストレス発散: 爪とぎは猫にとってストレス発散の手段の一つです。

マーキング: 爪とぎによって自分の匂いをつけ、縄張り主張を行います。

運動不足: 室内での運動不足が原因で、爪とぎをすることがあります。

家具の素材: 猫が好む素材の家具がある場合、そちらを爪とぎ対象にしてしまうことがあります。

猫が爪とぎしやすい場所

猫は、以下の場所に爪とぎをしがちです。

壁の角: 壁の角は、猫が爪を研ぎやすい場所です。

ドア枠: ドア枠も、猫が爪を研ぎやすい場所の一つです。

ソファ: ソファの側面や背もたれも、猫が爪を研ぎやすい場所です。

柱: 柱も、猫が爪を研ぎやすい場所の一つです。

壁爪とぎ防止対策

賃貸住宅でも、猫が壁を爪とぎするのを防ぐ対策はたくさんあります。

1. 爪とぎ用おもちゃの設置

猫が安全に爪を研げる専用のおもちゃを用意しましょう。

猫の好奇心を刺激する素材や形のおもちゃを選ぶことが重要です。

定期的に交換して、猫の興味を引き続けるようにしましょう。

2. 爪とぎ防止スプレーの使用

猫が嫌がるスプレーを、壁や家具に吹きかけましょう。

スプレーには、柑橘系の香りやハーブの香りが一般的です。

猫が嫌がるにおいによって、爪とぎを防止することができます。

3. 猫の注意をそらす

猫が壁を爪とぎしているときは、おもちゃで気を紛らわせましょう。

猫が興味を持つおもちゃを投げたり、遊んだりして、壁から注意をそらしましょう。

猫が飽きないように、色々な種類のおもちゃを用意しておくと効果的です。

4. 猫のストレスを軽減

猫のストレスを軽減するために、十分な運動の機会を与えましょう。

室内での運動不足が原因で、猫が壁を爪とぎすることがあります。

猫が自由に動き回れるスペースを確保したり、猫用おもちゃで遊んだりして、運動不足解消に努めましょう。

賃貸住宅で猫と快適に暮らすために

賃貸住宅で猫と快適に暮らすためには、事前に家主との話し合いが重要です。

猫を飼育することについて、事前に家主の許可を得ましょう。

猫が壁を爪とぎした場合の責任について、家主と話し合っておきましょう。

猫の飼育に関するルールを理解し、家主とのトラブルを避けるようにしましょう。

| 対策 | 詳細 |

|---|---|

| 爪とぎ用おもちゃの設置 | 猫が安全に爪を研げる専用のおもちゃを用意しましょう。猫の好奇心を刺激する素材や形のおもちゃを選ぶことが重要です。定期的に交換して、猫の興味を引き続けるようにしましょう。 |

| 爪とぎ防止スプレーの使用 | 猫が嫌がるスプレーを、壁や家具に吹きかけましょう。スプレーには、柑橘系の香りやハーブの香りが一般的です。猫が嫌がるにおいによって、爪とぎを防止することができます。 |

| 猫の注意をそらす | 猫が壁を爪とぎしているときは、おもちゃで気を紛らわせましょう。猫が興味を持つおもちゃを投げたり、遊んだりして、壁から注意をそらしましょう。猫が飽きないように、色々な種類のおもちゃを用意しておくと効果的です。 |

| 猫のストレスを軽減 | 猫のストレスを軽減するために、十分な運動の機会を与えましょう。室内での運動不足が原因で、猫が壁を爪とぎすることがあります。猫が自由に動き回れるスペースを確保したり、猫用おもちゃで遊んだりして、運動不足解消に努めましょう。 |

| 賃貸住宅で猫と快適に暮らすために | 賃貸住宅で猫と快適に暮らすためには、事前に家主との話し合いが重要です。猫を飼育することについて、事前に家主の許可を得ましょう。猫が壁を爪とぎした場合の責任について、家主と話し合っておきましょう。猫の飼育に関するルールを理解し、家主とのトラブルを避けるようにしましょう。 |

猫が壁で爪研ぎをしないようにするにはどうしたらいいですか?

猫が壁で爪とぎをしないようにするにはどうしたらいいですか?

猫が壁で爪とぎをするのは、本能的な行動であり、完全にやめさせることは難しいですが、いくつかの対策を講じることで、頻度を減らすことができます。

猫が壁で爪とぎをする理由

猫が壁で爪とぎをする理由はいくつかあります。

- 爪のメンテナンス: 猫は爪を研ぎ、古い爪を剥がして新しい爪を出し、鋭さを保ちます。これは、狩りや木登りなどの活動に必要なことです。

- マーキング: 猫は爪とぎによって、自分の匂いを残し、縄張りであることを主張します。

- ストレス解消: 猫はストレスを感じたときに、爪とぎをして気を紛らわせる場合があります。

適切な爪とぎを用意する

猫が壁で爪とぎをするのを防ぐためには、まず、猫が喜んで使う爪とぎを用意することが重要です。

- 素材: 猫は麻縄や板状の爪とぎをよく好みます。材質や形状が異なるものをいくつか用意し、猫の好みを見つけることが大切です。

- 場所: 爪とぎは猫が頻繁に過ごす場所に設置しましょう。猫が壁で爪とぎをする場所に、爪とぎを設置することで、そちらを使うように誘導できます。

- 高さ: 猫は高い場所が好きなので、高い爪とぎを用意することも効果的です。

猫の注意をそらす

猫が壁で爪とぎを始めたら、注意をそらす方法を試してみましょう。

- おもちゃで遊ぶ: 猫が壁で爪とぎを始めたら、おもちゃで遊び、猫の気を紛らわせるようにしましょう。

- おやつを与える: 猫が壁で爪とぎを始めたら、おやつをあげることで、注意をそらすことができます。

- スプレーを使う: 猫が嫌がる匂いのスプレーを、壁にスプレーすることで、爪とぎを避けるように誘導できます。

猫のストレスを軽減する

猫のストレスは、爪とぎの原因となる場合があります。

- 十分な遊び時間: 猫は十分な運動が必要です。毎日、猫と遊んで、ストレスを解消してあげましょう。

- 安心できる場所: 猫がリラックスできる場所を確保しましょう。猫用ベッドやキャットタワーなどを用意して、安全で快適な空間を提供してあげましょう。

- 環境の変化に注意: 猫は環境の変化に敏感です。引っ越しや家族構成の変化など、環境が変わるとストレスを感じることがあります。環境の変化に注意し、猫が落ち着けるようにサポートしてあげましょう。

猫がひっかかないようにする壁は?

猫が家具や壁をひっかいてしまうのは、彼らの本能的な行動であり、鋭い爪を研ぎ、マーキングする手段として行われます。猫がひっかかないようにするためには、いくつかの対策があります。

猫がひっかかない壁の素材

猫がひっかきやすい素材には、紙、布、木、プラスチックなどがあります。これらの素材は、猫の爪が食い込みやすく、傷つきやすいです。猫がひっかかないようにするためには、これらの素材を避けるか、表面に保護層を施すことが重要です。

猫がひっかかない壁の素材例

タイル: タイルは猫の爪が食い込みにくく、傷つきにくい素材です。

レンガ: レンガもタイルと同様に、猫の爪が食い込みにくい素材です。

金属: 金属も猫の爪が食い込みにくい素材です。ただし、金属は冷たいため、猫が嫌がる場合もあります。

ガラス: ガラスは猫の爪が食い込みにくい素材ですが、割れやすいので注意が必要です。

アクリル: アクリルは猫の爪が食い込みにくい素材で、割れにくいというメリットもあります。

猫がひっかかないようにするための対策

猫がひっかかないようにするためには、以下の対策が有効です。

爪とぎを設置する: 猫が爪とぎをする場所を限定することで、壁をひっかかれるのを防ぐことができます。

猫の注意をそらす: おもちゃやボールなどを与えて、猫の注意を壁からそらすことも有効です。

壁に保護層を施す: 壁に保護層を施すことで、猫の爪が食い込みにくくなり、傷つきにくくなります。

猫のストレスを軽減する: 猫のストレスが原因でひっかき行為が激しくなる場合があります。ストレスを軽減するために、十分な運動の機会を与えたり、愛情をかけてあげたりすることが重要です。

猫がひっかかない壁の仕上げ

猫がひっかかない壁の仕上げには、以下の方法があります。

塗装: 壁に塗装を施すことで、猫の爪が食い込みにくくなり、傷つきにくくなります。

壁紙: 猫がひっかきにくい素材の壁紙を選ぶことが重要です。

タイル: タイルは猫の爪が食い込みにくく、傷つきにくい素材です。

レンガ: レンガもタイルと同様に、猫の爪が食い込みにくい素材です。

猫がひっかかない壁を作るためのヒント

猫がひっかかない壁を作るためには、以下のヒントが役立ちます。

猫が興味を持つ場所を避ける: 猫が頻繁にひっかきやすい場所、例えば、窓際やドアの近くには、ひっかきにくい素材を使うようにしましょう。

猫の行動を観察する: 猫がどこをひっかきやすいのか、観察することで、適切な対策を立てることができます。

猫に安全な場所を提供する: 猫がストレスを感じないように、安全な場所を提供することが重要です。

猫の爪研ぎ器はどこに置くべき?

猫の爪とぎ器はどこに置くべき?

猫の爪とぎ器は、猫が安全かつ快適に爪を研ぎ、家具を保護するためにも重要なものです。しかし、猫の性格や生活空間によって適切な設置場所は異なります。以下に、猫の爪とぎ器の設置場所に関する詳細な情報とヒントを紹介します。

猫が好む場所

猫は、自分の縄張り意識が強く、安全で快適な場所に爪とぎ器を置くことを好みます。

- 猫がよく過ごす場所: ソファやベッドの近くなど、猫がよくくつろいでいる場所がおすすめです。猫は自分の好きな場所で爪を研ぎたがる傾向があります。

- 見晴らしの良い場所: 猫は高い場所から見下ろすのが好きなので、猫の目線で周囲を見渡せる場所、例えば本棚や窓際などに置くのも有効です。

- 通路など頻繁に通過する場所: 猫が頻繁に通過する場所に置くことで、自然と爪とぎ器に目が行くようになり、使用頻度が高まります。

家具の保護

猫の爪とぎ器は、大切な家具を猫の爪から守るためにも役立ちます。

- 猫が爪を研ぎやすい家具の近く: ソファやテーブルなど、猫が爪を研ぎやすい家具の近くに置くことで、猫が家具ではなく爪とぎ器を使うように誘導できます。

- 家具の近くに置いて、猫が家具に爪を研がないようにする: 猫が家具に爪を研ぎやすい場所の近くに爪とぎ器を置くことで、猫は家具ではなく爪とぎ器を使うようになります。

- 家具の材質と爪とぎ器の材質の相性を考慮する: 猫が木製の家具を好む場合は、木製の爪とぎ器がおすすめです。逆に、猫が革製の家具を好む場合は、革製の爪とぎ器を選ぶようにしましょう。

猫の性格に合わせた設置

猫の性格や好みによって、適切な設置場所が変わります。

- 活発な猫: 活発な猫は、遊びや運動の場所に爪とぎ器を置くのがおすすめです。例えば、おもちゃを置く場所や猫がジャンプできる場所などです。

- 臆病な猫: 臆病な猫は、静かで落ち着ける場所に爪とぎ器を置くのがおすすめです。例えば、猫の隠れ家やベッドの近くなどです。

- 好奇心旺盛な猫: 好奇心旺盛な猫は、新しい物に興味を持ちやすいので、猫の視界に入る場所に爪とぎ器を置くのがおすすめです。例えば、窓際や高い場所などです。

複数の場所への設置

猫は、気分や状況によって爪を研ぎたい場所が変わるため、複数の場所に爪とぎ器を設置することも有効です。

- 複数の場所に設置することで、猫が自分の好みに合わせて場所を選べる: 猫の好きな場所、安全な場所、そして家具の保護が必要な場所にそれぞれ爪とぎ器を設置することで、猫は快適に爪を研ぎ、家具も守ることができます。

- 猫が複数の爪とぎ器を使うように誘導する: 複数の場所に爪とぎ器を設置することで、猫は様々な場所に爪とぎ器があることに気付き、色々な場所で爪を研ぐようになります。

猫の行動を観察する

猫の行動を観察し、どの場所で爪を研ぎたがっているのか、どの爪とぎ器を好んでいるのかを把握することが重要です。

- 猫がどの場所に爪を研ぎたがっているのかを観察する: 猫が家具に爪を研ぎたがっている場所や、特定の場所に爪を研ぎたがっている場合は、その場所に爪とぎ器を設置してみましょう。

- 猫がどの爪とぎ器を好んでいるのかを観察する: 猫が特定の爪とぎ器をよく使っている場合は、その爪とぎ器を猫がよく過ごす場所に置くなど、猫の好みに合わせて調整してみましょう。

猫の爪とぎから家具を守る方法はありますか?

猫の爪とぎから家具を守る方法

猫が家具に爪を研ぐのは、自然な行動です。しかし、大切な家具を保護するためには、いくつかの対策が必要です。以下に、猫の爪とぎから家具を守るための方法を詳しく説明します。

猫用爪とぎを用意する

猫が家具に爪を研ぐのは、本能的な行動であり、それを完全に止めることは難しいです。そのため、猫が安心して爪を研げる場所を提供することが重要です。猫用爪とぎは、猫が自分の爪を研ぐために設計されたもので、様々な素材や形があります。猫の好みに合った爪とぎを選んで、家具の近くに置いてあげましょう。猫が爪とぎに興味を示したら、褒めてあげたり、おやつを与えたりして、爪とぎを使うことを積極的に教えましょう。

- 猫用爪とぎは、猫が安全に爪を研ぐことができる場所を提供します。

- 猫の好みに合った素材と形を選びましょう。

- 家具の近くに置き、猫が爪とぎを使うように教えましょう。

家具に忌避剤を塗る

猫は、柑橘系の香りが苦手です。柑橘系の忌避剤を家具に塗ると、猫が家具に近づくのを避けることができます。ただし、猫によっては効果がない場合もありますし、忌避剤が家具の素材を傷める可能性もあるため、使用する前に目立たない部分で試してから使うようにしましょう。

- 柑橘系の忌避剤は、猫が家具に近づくのを防ぐ効果があります。

- 家具の素材によっては、忌避剤が傷める可能性があるので、使用する前に目立たない部分で試してから使いましょう。

- 猫によっては効果がない場合もあります。

家具を覆う

大切な家具を猫の爪から守るためには、家具を覆うことも有効です。家具カバーやシートなど、様々な方法があります。猫が傷つけにくい素材を選び、家具全体を覆うようにしましょう。また、猫が興味を示しやすい素材や色を選ぶと、猫が家具に近づきにくくなる可能性があります。

- 家具を覆うことで、猫の爪から家具を守ることができます。

- 猫が傷つけにくい素材を選びましょう。

- 猫が興味を示しやすい素材や色を選ぶと、家具に近づきにくくなる可能性があります。

猫の爪を切る

猫の爪を定期的に切ることで、家具へのダメージを軽減することができます。猫の爪切りは、専門店で販売されているので、猫の爪の長さに合わせて適切なものを選びましょう。猫の爪を切る際は、猫が嫌がらないように、優しく丁寧に切りましょう。

- 猫の爪を切ることで、家具へのダメージを軽減することができます。

- 猫の爪切りは、専門店で販売されています。

- 猫が嫌がらないように、優しく丁寧に切りましょう。

詳細情報

賃貸でも猫の壁爪とぎ防止対策は可能ですか?

はい、賃貸住宅でも猫の壁爪とぎ防止対策は可能です。ただし、賃貸住宅の場合は、壁に傷をつけたり、賃貸借契約に違反したりしないよう、注意が必要です。賃貸住宅で猫の壁爪とぎ対策を行う場合、猫が爪とぎをする場所を特定し、その場所に適切な対策を施すことが重要です。例えば、猫が壁に爪とぎをする場所が特定できれば、その場所に猫用爪とぎを設置したり、猫が好む素材でできた保護シートを貼ったりすることで、猫が壁に爪とぎをするのを防ぐことができます。また、猫が壁に爪とぎをする原因として、ストレスや退屈などが考えられます。猫に十分な遊びや運動の機会を与えることで、壁に爪とぎをするのを防ぐ効果が期待できます。

猫が壁に爪とぎをするのを防ぐ効果的な方法は?

猫が壁に爪とぎをするのを防ぐには、猫の習性と環境を理解することが重要です。猫は、自分の縄張りを主張するため、また爪を研ぎ澄ますために、壁に爪とぎをすることがあります。そのため、猫が壁に爪とぎをするのを防ぐには、猫に安全で快適な爪とぎ場所を提供することが重要です。具体的には、猫用爪とぎを設置したり、猫が好む素材でできた保護シートを貼ったりすることで、猫が壁に爪とぎをするのを防ぐことができます。また、猫がストレスや退屈から壁に爪とぎをしている場合は、十分な遊びや運動の機会を与えることが重要です。例えば、猫用おもちゃで遊んだり、キャットタワーを設置したりすることで、猫のストレスを軽減することができます。

賃貸住宅で猫の壁爪とぎ対策をする際の注意点は何ですか?

賃貸住宅で猫の壁爪とぎ対策をする際には、以下の点に注意する必要があります。

賃貸借契約でペットの飼育について、どのような制限があるかを確認する

壁に傷をつけたり、賃貸借契約に違反したりしない対策を選ぶ

退去時に元の状態に戻せる対策を選ぶ

賃貸借契約でペットの飼育について、具体的な制限が記載されている場合があります。例えば、ペットの飼育が禁止されている場合や、ペットの種類や飼育数に制限がある場合があります。また、壁に傷をつけたり、賃貸借契約に違反したりしない対策を選ぶことが重要です。例えば、強力な接着剤を使用した場合は、壁を傷つけてしまう可能性があります。また、賃貸物件の構造によっては、壁に穴を開けたり、釘を打ったりすることができない場合があります。退去時に元の状態に戻せる対策を選ぶことも重要です。

猫の壁爪とぎ防止対策に効果的な商品やグッズはありますか?

猫の壁爪とぎ防止対策には、様々な商品やグッズがあります。

猫用爪とぎ: 猫が好む素材でできた、様々な形状の爪とぎが販売されています。

保護シート: 壁に貼ることで、猫が爪とぎしても傷がつきにくい保護シートが販売されています。

猫用おもちゃ: 猫が遊びに夢中になることで、壁に爪とぎをするのを防ぐことができます。

キャットタワー: 猫が登ったり遊んだりできるキャットタワーは、猫のストレスを軽減し、壁に爪とぎをするのを防ぐ効果が期待できます。

これらの商品やグッズを選ぶ際には、猫の性格や好みに合わせて選ぶことが重要です。また、賃貸住宅の場合は、賃貸借契約でペットの飼育について、どのような制限があるかを確認し、それに合った商品やグッズを選ぶようにしましょう。

賃貸でもOK!猫の壁爪とぎ防止対策 に類似した他の記事を知りたい場合は、Kurashi カテゴリにアクセスしてください。

関連記事