猫は汗をかく?猫の体温調節の仕組み

猫は愛らしい動物として知られていますが、その体温調節の仕組みについて疑問に思う方もいるかもしれません。

猫は汗をかきますか?どのように体温を調整しているのでしょうか?この記事では、猫の体温調節の仕組みについて詳しく解説し、猫が汗をかくのか、どのように暑さや寒さに対処しているのかを明らかにします。

猫は汗をかく?猫の体温調節の仕組み

猫はどうやって体温を調整しているの?

猫は汗をかく?猫の体温調節の仕組み 猫は体温を調整するために、さまざまなメカニズムを活用しています。猫は人間とは異なる方法で体温を調整し、汗をかくことはほとんどありません。

代わりに、猫は呼吸、皮膚の血流量の調整、行動などの方法を用いて体温を管理しています。

猫の体温調節における発汗の役割

猫は汗腺が少ないため、汗をかくことはほとんどありません。汗腺は主に足の裏に存在し、少量の汗を排出します。

この汗は体温を下げる効果はほとんどありませんが、猫がストレスを感じているときや非常に暑い環境にいるときに観察されることがあります。

- 猫の汗腺は足の裏に集中している。

- 汗は体温低下の効果は低い。

- ストレスや高温環境で汗が排出されることがある。

猫の体温調節における呼吸の役割

猫は呼吸を用いて体温を調整します。暑さを感じたときにハアハアと舌を出して呼吸することで、体の水分を蒸発させ、体温を下げます。

この方法は蒸散冷却と呼ばれ、猫が暑さに反応する主要な方法の一つです。

- 猫は暑さを感じると舌を出してハアハアと呼吸する。

- この呼吸は蒸散冷却の効果がある。

- 蒸散冷却は体温低下に効果的である。

猫の体温調節における行動の役割

猫は行動を変えることで体温を調整します。暑い日には日陰に移動したり、体を伸ばして表面積を増やすことで熱を放出します。

逆に、寒い日には体を丸めて熱の損失を防ぐか、暖かい場所を見つけて体を温めます。

- 暑い日には日陰に移動する。

- 体を伸ばして表面積を増やす。

- 寒い日には体を丸めて熱を保持する。

猫は汗をかく?猫の体温調節の仕組み

猫の汗腺

猫は人間のように全身に汗腺がありません。汗をかくのは、足の裏と鼻の周りにあるごくわずかな汗腺だけです。そのため、猫は人間のように汗をかいて体温調節をすることはできません。

| 部位 | 汗腺の有無 | 役割 |

|---|---|---|

| 全身 | なし | 汗をかいて体温調節 |

| 足の裏 | あり(少量) | 地面との摩擦を減らす、体温調節(少量) |

| 鼻の周り | あり(少量) | 体温調節(少量) |

猫の体温調節方法

猫は汗をかいて体温調節をすることはできませんが、他の方法で体温を調節しています。主な方法は以下のとおりです。

呼吸による熱放散:猫は呼吸によって熱を放出します。暑いときは、口を開けてハアハアと呼吸をすることで、より多くの熱を放出します。

体毛の調節:猫は体毛を逆立てたり、寝かせたりすることで、体の周りの空気の層を調整し、体温調節をします。

体勢の変化:猫は暑いときは、体を伸ばして体表面積を増やし、涼しいときは、体を丸めて体表面積を減らし、体温調節をします。

日陰や水を使う:猫は暑いときは、日陰や水を使って体温を下げます。

猫の体温

猫の体温は、平均で38.0~39.5℃です。人間の体温より少し高めです。猫の体温は、活動量や環境温度によって変化します。

| 状態 | 体温 |

|---|---|

| 正常 | 38.0~39.5℃ |

| 発熱 | 39.5℃以上 |

| 低体温 | 38.0℃以下 |

猫の体温調節と健康

猫の体温調節は、健康状態と密接に関係しています。猫が発熱や低体温を示す場合は、病気のサインである可能性があります。

猫が体調不良である場合は、すぐに獣医師に相談してください。

猫の体温調節と環境

猫の体温調節は、環境温度にも影響されます。暑いときは、猫は脱水症状を起こしやすくなります。そのため、猫が暑いときは、十分な水を供給することが重要です。

また、寒いときは、猫は低体温症を起こしやすくなります。そのため、猫が寒いときは、暖かい場所を提供することが重要です。

ネコはどうやって体温調節をしていますか?

猫の体温調節:毛皮のコート

猫は、寒さから身を守るために、厚い毛皮のコートを持っています。この毛皮は、冬の寒さから猫の体を守り、体温を保つのに役立ちます。

- 冬には、毛皮が厚くなり、保温効果が高まります。

- 夏には、毛皮が薄くなり、通気性が良くなります。

- 毛皮の色や模様も、体温調節に役立っています。

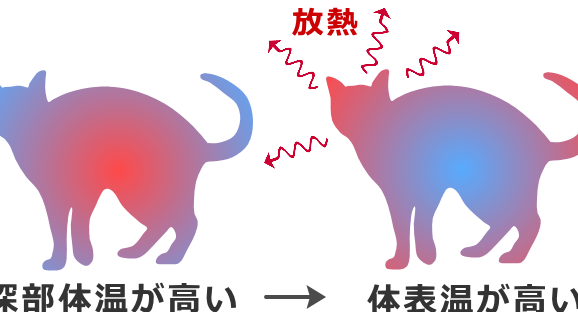

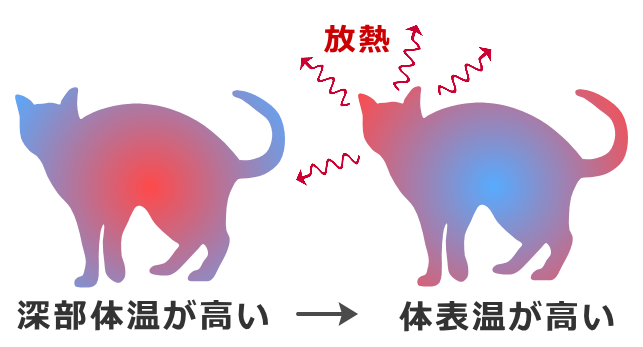

猫の体温調節:血管の収縮と拡張

猫は、血管の収縮と拡張によって、体温を調節しています。

- 寒いときは、血管が収縮し、血流が減ります。これにより、熱の損失が抑えられます。

- 暑いときは、血管が拡張し、血流が増えます。これにより、熱が放出されます。

猫の体温調節:呼吸

猫は、呼吸によって体温を調節しています。

- 暑いときは、口を開けて呼吸をし、舌を出して呼吸をすることがあります。これにより、体から熱が放出されます。

- 寒いときは、鼻呼吸をすることで、熱の損失を抑えます。

猫の体温調節:行動

猫は、行動によって体温を調節しています。

- 寒いときは、丸まって寝たり、日当たりの良い場所に移動したりして、体温を保ちます。

- 暑いときは、日陰で休んだり、水浴びをしたりして、体温を下げます。

猫の体温調節:代謝

猫は、代謝によって体温を調節しています。

- 寒いときは、代謝が活発になり、熱を発生させます。

- 暑いときは、代謝が低下し、熱の発生を抑えます。

猫はどうやって汗をかくのか?

猫はどのように汗をかくのか?

猫は人間のように、体の表面全体から汗をかくことはありません。猫は主に肉球と鼻先から汗をかきます。

- 肉球: 猫は肉球にある汗腺から汗を出し、体温を調節しています。肉球の汗は、地面との摩擦を減らす効果もあります。

- 鼻先: 猫は鼻先にも汗腺があり、わずかに汗をかくことができます。しかし、肉球ほどの汗はかきません。

- その他の部位: 猫は、肉球と鼻先以外に、耳や口の周り、肛門付近にも少量の汗腺を持っています。しかし、これらの部位からはほとんど汗をかきません。

猫はなぜ汗をかく必要があるのか?

猫は体温調節のために汗をかきます。猫は犬と比べて汗腺が少ないため、主にパンティング(ハアハアと息をすること)によって体温を調節します。

しかし、パンティングだけでは体温が上がりすぎる場合があり、その時に肉球から汗をかくことで体温を下げます。

猫が汗をかく状況

猫が汗をかくのは、暑いときや運動した後など、体温が上昇した時です。また、ストレスを感じている場合も、わずかに汗をかくことがあります。

猫の汗の臭い

猫の汗は、人間よりも臭いが少ないと言われています。これは、猫の汗腺が人間よりも少なく、汗の成分も異なるためです。

猫の汗に関する注意

猫の肉球は、汗をかきやすい部位です。そのため、肉球が乾燥しすぎている場合は、保湿クリームなどを塗ってあげましょう。

また、肉球に傷や炎症がある場合は、獣医師に相談してください。

猫の肉球は体温調節にどのように関わっていますか?

猫の肉球の体温調節における役割

猫の肉球は、体温調節において重要な役割を果たしています。肉球は、表面積が広く、皮膚が厚く、毛がないため、熱の放散と吸収に適しています。

また、肉球には血管が豊富に分布しており、体内の熱を効率的に調節することができます。

熱の放散

- 猫が暑いと感じる時、肉球の血管は拡張し、血液の循環が促進されます。これにより、体内の熱が肉球から外気へ放散されやすくなります。

- 肉球の表面積が広いことも、熱の放散を効率的に行う上で重要です。広範囲にわたって熱を放散することで、体温の上昇を抑えることができます。

- 肉球の毛がないことも、熱の放散を助ける要因です。毛があると熱がこもりやすく、体温調節が難しくなるため、毛がないことは体温調節に役立っています。

熱の吸収

- 猫が寒いと感じる時、肉球の血管は収縮し、血液の循環が抑制されます。これにより、体内の熱が外気へ放散されるのを防ぎ、体温を維持することができます。

- 肉球の皮膚が厚いことも、熱の吸収を効率的に行う上で重要です。厚い皮膚は、外気からの寒さを遮断し、体温を維持する役割を果たしています。

肉球の温度

猫の肉球の温度は、体温よりも少し低くなっています。これは、肉球が熱の放散と吸収を効率的に行うための適応と考えられます。

肉球の温度調節と行動

- 猫は、体温調節のために、肉球の温度を変化させたり、行動を変えたりすることがあります。例えば、暑い時には、涼しい場所に移動したり、体を伸ばして熱を放散したりします。

- 寒い時には、丸まって体を小さくしたり、毛並みを逆立てたりして、熱を逃がさないようにします。

犬や猫が体温を下げるメカニズムは?

犬や猫の体温調節

犬や猫は、体温を一定に保つために、様々なメカニズムを使って体温を調節しています。これらのメカニズムは、環境温度の変化に応じて、体内の熱を放出し、または保持することで、体温を正常に保つために働いています。犬や猫の体温調節メカニズムは、主に以下の3つの方法で行われます。

蒸発

蒸発は、犬や猫が体温を下げるための主要なメカニズムの1つです。犬は、舌を出し、ハアハアと呼吸することで、気道から水分を蒸発させ、熱を放出します。

猫は、口を開けて呼吸したり、体を舐めたりすることで、蒸発によって熱を放出します。暑い環境では、蒸発によって大量の熱が失われるため、犬や猫にとって重要な体温調節方法です。

放射

放射は、熱を直接環境に放出する方法です。犬や猫は、皮膚から熱を放射することで、体温を下げることができます。

特に、暗い色の毛皮は、明るい色の毛皮よりも熱を吸収しやすいため、放射による熱の放出が効果的です。犬や猫は、暑い環境では、日陰に入ったり、体毛を短くしたりすることで、放射による熱の放出を促進します。

伝導

伝導は、直接接触によって熱を移動させる方法です。犬や猫は、涼しい床や地面に体を触れさせることで、熱を伝導させて体温を下げることができます。

また、冷たい水を飲むことも、伝導によって体温を下げる効果があります。

その他の方法

犬や猫は、上記の方法に加えて、以下の方法でも体温を調節しています。

- 体の姿勢を変える:犬や猫は、暑い時には、体を伸ばしたり、四肢を広く開いたりすることで、体の表面積を増やし、熱の放出を促進します。

- 活動量を減らす:犬や猫は、暑い時には、活動量を減らし、休息することで、体温の上昇を抑えます。

- 毛皮を刈る:犬や猫の毛皮は、体温調節に重要な役割を果たしています。暑い時には、毛皮を刈ることで、熱の放出を促進することができます。

詳細情報

猫は汗をかくの?

猫は人間のように汗をかいて体温を調節するわけではありません。猫の汗腺は足の裏にしかなく、そこから少量の汗をかくだけです。

そのため、暑いときは主に舌を出し、ハァハァと息をすることで体温を下げます。また、毛繕いを頻繁に行うことによって、体表の熱を逃がす効果もあります。

猫の体温は何度くらい?

猫の正常な体温は、37.5~39.5℃です。犬よりも体温が高く、人間よりも少し高いのが特徴です。猫は体温が低すぎても高すぎても体調不良になるため、体温の管理は非常に重要です。

猫が暑そうにしているときは?

猫が暑そうにしているときは、ハァハァと息をしたり、口を開けて舌を出したりします。また、ぐったりとして動かず、食欲不振になることもあります。

このような症状が見られた場合は、涼しい場所に移動させたり、保冷剤を入れたタオルを当ててあげたりするなどの対策が必要です。

猫が寒そうにしているときは?

猫が寒そうにしているときは、震えたり、丸まって眠ったりします。また、毛並みがボサボサになったり、食欲不振になることもあります。

このような症状が見られた場合は、暖かい場所に移したり、毛布をかけてあげたりするなどの対策が必要です。

猫は汗をかく?猫の体温調節の仕組み に類似した他の記事を知りたい場合は、Kenkou カテゴリにアクセスしてください。

関連記事