猫の貧血症状!原因と対処法、病院へ行く目安

愛らしい猫ちゃんを飼っているあなたは、愛猫の健康状態を常に気にかけていることでしょう。しかし、猫が貧血になると、そのサインを見逃しがちです。今回は、猫の貧血の症状、原因、対処法、そして病院へ行く目安について詳しく解説していきます。愛猫の健康を守るため、この記事を参考にしてください。

猫の貧血:症状、原因、対処法、病院へ行く目安

猫の貧血はどうやって治療しますか?

猫の貧血は、猫の健康に深刻な影響を与える可能性があるため、適切な治療が重要です。貧血の原因や状態によって治療法が異なるため、専門家の診断が不可欠です。以下に、猫の貧血の治療法について詳しく説明します。

猫の貧血の原因と対処法

猫の貧血の原因は多样化しています。主な原因には、寄生虫感染、腫瘍、自己免疫疾患などが挙げられます。これらの原因によって、血小板の生成が阻害されたり、赤血球が破壊されたりします。対処法としては、まず原因を特定することが必要です。その後、寄生虫駆除薬の投与、腫瘍の手術、免疫抑制剤の投与などが行われます。

- 寄生虫感染の場合:駆虫薬を投与し、感染症の治療を行います。

- 腫瘍の場合:早期発見が重要であり、手術や抗がん剤治療を検討します。

- 自己免疫疾患の場合:免疫抑制剤を用いて、自己免疫反応を制御します。

猫の貧血の症状と見分け方

猫の貧血の症状は、初期段階ではわかりづらく、進行すると以下のような特徴的な症状が現れます。

- 倦怠感:活動量が減少し、元気がなくなる。

- 粘膜の色変化:歯肉や目の周りが白っぽくなる。

- 呼吸困難:軽い運動でも息切れしやすくなる。

これらの症状が見られたら、直ちに獣医師の診察を受けることが推奨されます。

猫の貧血の病院での対応と治療

猫の貧血が疑われる場合、早期に獣医師の診断を受けることが重要です。病院では、以下のような検査と治療が行われます。

- 血液検査:赤血球数、ヘモグロビン値、血液凝固能などを測定します。

- 画像診断:X線や超音波検査で、内臓の状態を確認します。

- 治療:原因に応じた薬物療法や手術、補血療法などを実施します。

これらの検査と治療により、猫の貧血を適切に管理し、健康状態を回復させることができます。

貧血になったらすぐに対処すべきですか?

貧血は猫の健康状態に深刻な影響を及ぼす可能性があるため、症状が確認された場合はすぐに対処することが重要です。貧血は血中の赤血球や血色素の量が減少することを指し、これが不足すると体全体の酸素供給が不足してしまいます。猫が貧血を起こしている場合、すぐに原因を特定し、適切な治療を行わないと、症状が悪化する可能性があります。

猫の貧血の症状とは?

猫が貧血を起こしている場合、以下の症状が現れることがあります。

- 皮膚や粘膜の色の変化:白または薄いピンク色に変化します。

- 呼吸困難:運動時に特に息切れすることがあります。

- 食欲不振や倦怠感:食べ indispensability が低下し、活動的な動きが鈍くなります。

猫の貧血の原因とは?

猫の貧血はさまざまな原因によって引き起こされる可能性があります。

- 寄生虫感染:マダニや猫回虫などによる寄生虫感染が原因となることがあります。

- 血液の凝固障害:血液が正常に凝固しない場合、内部出血や貧血を引き起こす可能性があります。

- 慢性疾患:腎臓病や癌などの慢性疾患も貧血の原因となることがあります。

病院へ行く目安とは?

猫が貧血の症状を示している場合、以下の目安に基づいて獣医師の診断を受けることをおすすめします。

- 皮膚や粘膜の色の変化が著しい場合:すぐに病院へ連れて行きましょう。

- 呼吸困難や倦怠感が続く場合:1日以内に獣医師の診断を受けるようにしましょう。

- 食欲不振や体重減少が続く場合:2〜3日以内に病院へ連れて行きましょう。

猫の重度の貧血の症状は?

猫の重度の貧血の症状は、一般的に次のようになります。猫が貧血になると、体に酸素が十分に供給されないため、さまざまな症状が現れます。重度の貧血では、これらの症状がより深刻になります。

重度の貧血の主な症状

重度の貧血では、次のような主な症状が現れます。

- 倦怠感と無力感:猫が活動的ではなく、寝たきりになりがちです。

- 粘膜の蒼白:歯茎や目頭が通常のピンク色から白っぽい色に変わります。

- 呼吸困難:少し動いただけでも息切れし、呼吸が速くなることがあります。

貧血の原因と対処法

貧血の原因は多岐にわたり、適切な対処法も原因により異なります。

- 寄生虫感染:ノミやマダニなどの寄生虫が血液を吸うことで貧血が起こります。対処法としては、駆虫薬の投与や予防薬の使用が有効です。

- 慢性疾患:腎不全や肝不全などの慢性疾患が貧血を引き起こすことがあります。対処法としては、疾患の根本的な治療が必要です。

- 出血:外傷や消化器疾患による出血が貧血の原因となることがあります。対処法としては、出血の止血や輸血が必要な場合があります。

病院へ行く目安

貧血の症状が進行している場合や重度な症状が見られる場合は、早急に獣医師の診断を受けることが重要です。

- 粘膜の蒼白が著しい場合。

- 呼吸困難や息切れが頻繁に起こる場合。

- 食欲不振や体重減少が著しい場合。

猫の貧血:症状、原因、対処法、病院へ行く目安

1. 猫の貧血の症状

貧血は、血液中の赤血球数が減ったり、ヘモグロビン量が減ったりすることで起こります。猫が貧血になると、様々な症状が現れます。

主な症状

| 症状 | 説明 |

|---|---|

| 倦怠感 | 元気がなくなり、いつもより活動量が減ります。 |

| 呼吸困難 | 息切れがしたり、呼吸が速くなったりします。 |

| 粘膜の蒼白 | 歯茎や唇、舌などが白っぽく見えます。 |

| 心拍数の増加 | 心臓が早く鼓動します。 |

| 食欲不振 | ご飯を食べなくなったり、食べる量が減ったりします。 |

| 体重減少 | 体重が減ります。 |

| 黒ずんだ便 | 消化器系の出血が原因で、便の色が黒くなります。 |

2. 猫の貧血の原因

猫の貧血の原因は様々です。

主な原因

| 原因 | 説明 |

|---|---|

| 再生不良性貧血 | 骨髄で赤血球が十分に作られない病気です。 |

| 溶血性貧血 | 赤血球が壊れてしまう病気です。 |

| 鉄欠乏性貧血 | 鉄分不足によって起こる貧血です。 |

| 寄生虫 | 回虫や鉤虫などの寄生虫が原因で貧血になることがあります。 |

| 慢性腎臓病 | 腎臓の機能が低下することで、赤血球の生成が抑制されます。 |

| 甲状腺機能低下症 | 甲状腺ホルモンの分泌量が減ることで、様々な代謝異常が起こり、貧血の原因となることがあります。 |

| 出血 | 外傷や内出血によって血液が失われることで貧血が起こります。 |

3. 猫の貧血の対処法

猫の貧血の対処法は、原因によって異なります。

主な対処法

| 原因 | 対処法 |

|---|---|

| 再生不良性貧血 | ステロイド剤などの投薬治療を行います。 |

| 溶血性貧血 | 免疫抑制剤などの投薬治療を行います。 |

| 鉄欠乏性貧血 | 鉄剤の投与を行います。 |

| 寄生虫 | 駆虫薬の投与を行います。 |

| 慢性腎臓病 | 食事療法や投薬治療を行います。 |

| 甲状腺機能低下症 | ホルモン補充療法を行います。 |

| 出血 | 出血の原因を特定し、適切な処置を行います。 |

4. 猫の貧血:病院へ行く目安

猫に貧血の疑いがある場合は、早めに動物病院を受診しましょう。

病院へ行く目安

元気がない

呼吸が苦しそう

粘膜が白い

食欲がない

体重が減っている

便の色が黒い

これらの症状が見られる場合は、すぐに動物病院へ連れて行きましょう。

5. 猫の貧血:予防

猫の貧血を予防するためには、以下のことに注意しましょう。

予防方法

定期的な健康チェック

バランスの取れた食事

寄生虫駆除

ストレスの軽減

定期的な健康チェックで、早期に貧血を発見することができます。また、バランスの取れた食事や寄生虫駆除を行うことで、貧血のリスクを減らすことができます。猫のストレスを軽減することも、健康維持に重要です。

猫が貧血の場合、どうすればいいですか?

猫が貧血の場合、まず獣医師への受診が重要です。貧血は様々な原因によって起こるため、適切な治療を行うためには、獣医師による診察が必要です。

貧血の原因を特定する

- 血液検査: 赤血球数、ヘモグロビン濃度、ヘマトクリット値などを測定し、貧血の程度や原因を特定します。

- 糞便検査: 寄生虫感染による貧血の可能性を調べます。

- 尿検査: 腎臓病などの可能性を調べます。

- レントゲン検査: 腫瘍や骨髄の異常など、貧血の原因となる病気を特定します。

治療方法

- 原因に応じた治療: 寄生虫感染による貧血には駆虫薬、慢性腎臓病による貧血には輸血や造血因子などの治療を行います。

- 食事療法: 鉄分やタンパク質が豊富な食事を与え、貧血の改善を促します。

- 輸血: 重度の貧血の場合には、輸血が必要となる場合があります。

貧血の予防

- 定期的な健康チェック: 貧血の早期発見には、定期的な健康チェックが重要です。

- バランスの取れた食事: 鉄分やタンパク質が豊富な食事を与え、貧血の予防に努めます。

- 寄生虫予防: 定期的な駆虫薬の投与で、寄生虫感染による貧血を防ぎます。

猫が貧血になった時の注意点

- 安静にする: 貧血の猫は、安静にして体力回復を促すことが大切です。

- 食事に気をつける: 鉄分やタンパク質が豊富な食事を与え、栄養補給を行います。

- 獣医師の指示に従う: 獣医師の指示に従って、適切な治療と管理を行いましょう。

貧血 どのくらいで病院?

貧血の症状が続いている場合

貧血は、疲労感、息切れ、動悸、めまい、顔面蒼白、頭痛、冷え性、爪の異常など、さまざまな症状を引き起こします。これらの症状が数週間以上続いている場合は、貧血の可能性が高いので、病院を受診することをお勧めします。

日常生活に支障をきたす場合

貧血が日常生活に支障をきたすほど重症の場合は、すぐに病院を受診する必要があります。具体的には、以下の様な場合です。

- 立ちくらみが頻繁に起こる

- 集中力が低下し、仕事や勉強に支障が出る

- 日常生活での動作が困難になる

妊娠中や授乳中の場合

妊娠中や授乳中は、鉄分の需要量が増加します。そのため、貧血になりやすいので、定期的に病院で検査を受けることをお勧めします。また、妊娠中に貧血の症状が出た場合は、すぐに病院を受診してください。

家族に貧血の人がいる場合

家族に貧血の人がいる場合は、遺伝的に貧血になりやすい可能性があります。そのため、定期的に病院で検査を受けることをお勧めします。

年齢を重ねてきた場合

年齢を重ねてくると、鉄分の吸収率が低下することがあります。そのため、貧血になりやすくなります。特に、65歳以上の高齢者は、定期的に病院で検査を受けることをお勧めします。

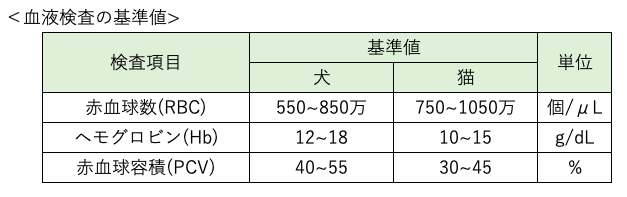

猫の貧血の重度数値はいくつですか?

猫の貧血の重症度

猫の貧血の重症度は、赤血球数、ヘモグロビン値、ヘマトクリット値などの血液検査の結果に基づいて判断されます。一般的に、これらの値が基準値を下回ると、貧血が疑われます。しかし、重症度の判断は、猫の年齢、体重、健康状態など、さまざまな要因によって異なります。そのため、数値だけで重症度を断定することはできません。

貧血の重症度と症状

貧血の重症度によって、猫に現れる症状は異なります。軽度の貧血では、症状がほとんど見られない場合もあります。しかし、重症化するにつれて、以下のような症状が現れる可能性があります。

- 倦怠感

- 呼吸困難

- 食欲不振

- 体重減少

- 粘膜の蒼白

- 心拍数の増加

- 虚脱

貧血の原因

猫の貧血の原因はさまざまです。主な原因としては、以下のものがあります。

- 貧血

- 慢性的な腎臓病

- 甲状腺機能低下症

- 寄生虫感染

- 栄養不足

- 出血

- 骨髄の病気

貧血の治療

猫の貧血の治療は、原因によって異なります。貧血の原因が特定できれば、それに合わせた治療を行うことができます。例えば、寄生虫感染が原因の場合は、駆虫薬の投与が有効です。

貧血の予防

猫の貧血を予防するには、定期的な健康チェックが大切です。また、バランスの取れた食事を与えることや、寄生虫駆除などの予防処置を行うことも重要です。

貧血の症状が出た時はどうすればいいですか?

貧血の症状が出た時の対処法

貧血の症状が出た時は、まず落ち着いて原因を特定することが大切です。軽い貧血であれば、食事療法や生活習慣の改善で症状が改善されることもありますが、重症の場合は医療機関を受診する必要があります。具体的な対処法は以下の通りです。

- 安静にする:貧血によって息切れや動悸がする場合は、無理せず安静にして、身体を休ませることが重要です。

- 水分を摂る:脱水症状を防ぐため、こまめな水分補給を心がけましょう。特に、鉄分の吸収を助ける効果があると言われるビタミンCを含むジュースやお茶などがおすすめです。

- 食事療法:貧血の原因となる鉄分や葉酸を多く含む食品を意識して摂取しましょう。鉄分が豊富な食品には、レバー、赤身の肉、魚介類、大豆製品などがあります。葉酸が豊富な食品には、ほうれん草、ブロッコリー、レバーなどがあります。

- 生活習慣の改善:睡眠不足や過労は貧血を悪化させる可能性があります。十分な睡眠時間を取り、規則正しい生活を送るようにしましょう。

- 医療機関への受診:症状が改善しない場合や、めまい、動悸、息切れなどの症状が強い場合は、医療機関を受診しましょう。医師の診察を受け、適切な治療を受けることが大切です。

貧血の原因

貧血の原因は様々ですが、大きく分けると以下の3つがあります。

- 鉄欠乏性貧血:鉄分の不足によって起こる貧血です。最も一般的なタイプの貧血です。

- ビタミンB12欠乏性貧血:ビタミンB12の不足によって起こる貧血です。主に高齢者やベジタリアンに見られます。

- 葉酸欠乏性貧血:葉酸の不足によって起こる貧血です。妊娠中や授乳中の女性に多く見られます。

貧血の症状

貧血の症状は、原因や程度によって異なりますが、以下のような症状が見られることがあります。

- 疲労感:最も一般的な症状です。慢性的な疲労感を感じることがあります。

- 息切れ:軽い運動でも息切れを感じることがあります。

- 動悸:心臓がドキドキしたり、脈が速くなったりすることがあります。

- めまい:立ちくらみやふらつきを感じることがあります。

- 顔面蒼白:顔色が悪くなり、青白く見えることがあります。

- 頭痛:頭が痛くなることがあります。

- 冷え性:手足が冷えやすいことがあります。

- 爪の異常:爪が薄くなったり、へこんだりすることがあります。

- 舌炎:舌が赤く腫れることがあります。

貧血の予防

貧血を予防するには、以下の点に注意することが大切です。

- バランスの取れた食事:鉄分、葉酸、ビタミンB12などの栄養素をバランスよく摂取しましょう。

- 鉄分の吸収を高める:ビタミンCを多く含む食品と一緒に鉄分を摂取すると、鉄分の吸収率が高まります。

- 生活習慣の改善:睡眠不足や過労は貧血を悪化させる可能性があります。十分な睡眠時間を取り、規則正しい生活を送るようにしましょう。

- 定期的な健康診断:健康診断で貧血の早期発見につなげましょう。

貧血の治療

貧血の治療法は、原因や程度によって異なります。医師の指示に従って治療を行うことが大切です。

- 鉄剤の服用:鉄欠乏性貧血の場合、鉄剤を服用して鉄分を補給します。

- ビタミンB12の注射:ビタミンB12欠乏性貧血の場合、ビタミンB12の注射を行います。

- 葉酸の服用:葉酸欠乏性貧血の場合、葉酸を服用します。

- 生活習慣の改善:食事療法や生活習慣の改善も治療に役立ちます。

詳細情報

猫の貧血の症状ってどんなものですか?

猫の貧血は、血液中の赤血球数やヘモグロビン量が減少し、体の組織や器官に十分な酸素が供給されなくなる状態です。症状は、貧血の程度や原因によって異なりますが、一般的には以下のような症状が見られます。

倦怠感: 元気や活力がなくなり、いつもよりぐったりしている、遊ぼうとしてもすぐに疲れてしまう

食欲不振: 食欲が減退し、食事をあまり食べなくなる

体重減少: 食欲不振や活動量の低下により体重が減る

呼吸困難: 呼吸が速くなったり、苦しそうに呼吸をする

粘膜の蒼白: 口の中や目の周りの粘膜が白っぽく見える

心拍数の増加: 心臓が速く鼓動する

めまい: 立ちくらみやふらつきを感じることがある

黒内障: 目の黒目が黒く濁って見える

出血: 鼻血や歯ぐきの出血が見られる場合もある

これらの症状が見られた場合は、早めに獣医師に相談することが大切です。

猫の貧血の原因は何ですか?

猫の貧血には、様々な原因が考えられます。主な原因としては、以下のものがあります。

栄養不足: 鉄分、ビタミンB12、葉酸などの栄養素が不足すると、赤血球の生成が阻害され、貧血が起こることがあります。

寄生虫: 回虫、条虫、鉤虫などの寄生虫が腸内に寄生すると、血液中の赤血球を破壊し、貧血を引き起こすことがあります。

病気: 猫白血病ウイルス(FeLV)、猫免疫不全ウイルス(FIV)、腎臓病、肝臓病、甲状腺機能低下症、腫瘍など、様々な病気によって貧血が起こることがあります。

骨髄の異常: 骨髄で赤血球が正常に生成されない場合、再生不良性貧血などの病気が考えられます。

血液の異常: 遺伝性の血液疾患、自己免疫疾患などによって、赤血球が破壊されたり、正常に生成されなかったりする場合があります。

中毒: 薬物や毒物による中毒で、赤血球が破壊されることがあります。

出血: 外傷による出血や内出血により、血液量が減少し、貧血が起こることがあります。

貧血の原因を突き止めるためには、獣医師による診察と検査が必要です。

猫が貧血になったらどうすればいいですか?

猫が貧血になったら、まずは獣医師に相談し、原因を突き止め、適切な治療を受けることが大切です。治療法は、貧血の原因によって異なりますが、一般的には以下の方法が用いられます。

原因の治療: 寄生虫感染の場合は駆虫薬、栄養不足の場合は栄養補助食品、病気の場合は適切な治療など、原因に応じて治療を行います。

輸血: 貧血が重症で、輸血が必要な場合は、血液型が適合する血液を輸血します。

輸液: 脱水症状を改善するため、輸液を行います。

鉄剤: 鉄分が不足している場合は、鉄剤を投与します。

ビタミンB12: ビタミンB12が不足している場合は、ビタミンB12を投与します。

その他: 貧血の原因や症状によって、様々な治療法が用いられます。

貧血は、放置すると命にかかわる可能性もあるため、早期に治療を開始することが重要です。

猫が貧血になった場合、病院へ行く目安は?

猫が貧血になった場合、以下の症状が見られた場合は、すぐに病院へ連れて行くことをお勧めします。

ぐったりして全く動かない: 普段と比べて明らかに元気がなく、全く動かない場合は、重症の貧血が疑われます。

呼吸が苦しそう: 呼吸が速くなったり、苦しそうに呼吸をしている場合は、酸素不足が深刻化している可能性があります。

粘膜が真っ白: 口の中や目の周りの粘膜が真っ白になっている場合は、重度の貧血の可能性があります。

出血が止まらない: 鼻血や歯ぐきの出血が止まらない場合は、出血による貧血が疑われます。

意識がもうろうとしている: 意識がもうろうとしていたり、ぼーっとしている場合は、貧血が原因で脳への酸素供給が不足している可能性があります。

発作を起こす: 貧血によって発作を起こす場合もあります。

これらの症状が見られた場合は、すぐに獣医師に相談し、適切な治療を受けてください。

猫の貧血症状!原因と対処法、病院へ行く目安 に類似した他の記事を知りたい場合は、Byouki カテゴリにアクセスしてください。

関連記事