猫鎮静剤:猫に鎮静剤を使うケースと注意点

猫はストレスを感じやすい動物であり、病院への訪問や移動など、様々な状況で不安や恐怖を感じる場合があります。このような場合、猫の安全と快適性を確保するために、鎮静剤の使用が選択肢となることがあります。本記事では、猫に鎮静剤を使用するケースと、その際に注意すべき点を解説します。鎮静剤を使用する前に、獣医師と相談し、猫にとって最適な治療法を見つけることが重要です。

猫鎮静剤:使用するケースと注意点

猫鎮静剤が必要なケース

猫に鎮静剤が必要となるケースは、大きく分けて以下の3つがあります。

| ケース | 詳細 |

|---|---|

| 獣医診察時 | 診察や検査に協力しない場合、安全に処置を行うために鎮静剤を使用することがあります。 |

| 手術時 | 手術中の痛みや不安を軽減し、安全に手術を進めるために鎮静剤を使用します。 |

| 行動問題 | 過剰な攻撃性や不安、恐怖などの行動問題が改善されない場合、鎮静剤が処方されることがあります。 |

鎮静剤の種類と作用

猫に用いられる鎮静剤は、大きく分けて以下の2種類があります。

| 種類 | 作用 |

|---|---|

| 麻酔薬 | 意識を完全に消失させ、痛みを感じなくさせる効果があります。 |

| 鎮静剤 | 意識レベルを低下させ、不安や恐怖を軽減する効果があります。 |

鎮静剤の使用における注意点

猫に鎮静剤を使用する際には、以下の点に注意が必要です。

| 注意点 | 詳細 |

|---|---|

| 副作用 | 鎮静剤は、嘔吐、下痢、眠気、ふらつきなどの副作用を起こす可能性があります。 |

| アレルギー反応 | 鎮静剤に対するアレルギー反応を起こす可能性もあります。 |

| 薬物相互作用 | 他の薬との相互作用を起こす可能性もあります。 |

| 猫の健康状態 | 猫の年齢、体重、健康状態によって、適切な鎮静剤の種類や量が異なります。 |

鎮静剤の使用前に獣医師に相談しましょう

猫に鎮静剤を使用する場合は、必ず事前に獣医師に相談しましょう。猫の健康状態や薬剤の適応などを考慮し、適切な鎮静剤の種類や量を決定する必要があります。

鎮静剤を使用した後の注意点

鎮静剤を使用した後は、以下の点に注意しましょう。

| 注意点 | 詳細 |

|---|---|

| 観察 | 鎮静剤の効果が切れるまで、猫の様子を注意深く観察しましょう。 |

| 水分補給 | 鎮静剤によって脱水症状を起こす可能性があるため、十分な水分補給を心がけましょう。 |

| 安静 | 鎮静剤の効果が切れるまで、猫を安静にさせましょう。 |

https://youtube.com/watch?v=7391699666893210113%3Fregion%3Djp

猫に麻酔をかけるリスクは?

猫に麻酔をかける際には、いくつかのリスクが存在します。まず、猫の健康状態によっては、麻酔薬が正常に代謝されずに体内に残留する可能性があります。これは呼吸困難や心機能の低下を引き起こすことがあります。また、アレルギー反応』も懸念されるリスクの一つで、稀ですが重篤な状態を引き起こすこともあります。さらに、猫の年齢や体重が麻酔のリスクを増大させる場合があります。高齢の猫や低体重の猫は特に注意が必要です。

猫の健康状態と麻酔リスク

猫の健康状態は麻酔のリスクに大きく影響します。以下に主なリスクについて挙げます。

- 肝機能障害:肝臓が麻酔薬を代謝できない場合、薬物が体内に残留し、長時間作用を続ける可能性があります。

- 腎機能障害:腎臓が麻酔薬を排出できない場合、体内に毒素がたまる可能性があります。

- 心臓病:心臓に問題がある猫は、麻酔による血圧低下や心拍数の変動に敏感であるため、リスクが高まります。

麻酔前の準備と注意点

麻酔前の準備はリスクを軽減するために重要です。以下の点に注意することが推奨されます。

- 健康診断:麻酔前に血液検査や心電図などの検査を受けて、猫の健康状態を確認します。

- 食事制限:手術前の食事制限(通常は12時間)を行い、嘔吐や誤嚥を防ぎます。

- 緊急対応の準備:麻酔中に何かが起こった場合に備え、緊急対応の準備を整えておくことが重要です。

麻酔後の観察とケア

麻酔後の観察とケアも重要な部分です。以下の点に注意して、猫の状態を確認しましょう。

- 呼吸と心拍数:麻酔後も定期的に呼吸と心拍数を確認し、異常がないかチェックします。

- 体温管理:麻酔後の猫は体温が低下しやすいため、適切な保温措置を講じます。

- 嘔吐と脱水:嘔吐が起こった場合や脱水状態に注意し、適切な処置を行います。

猫は麻酔後にフラフラしますか?

猫が麻酔から目覚めた後、フラフラすることがあります。これは麻酔薬の作用がまだ完全に消えていないためで、猫の体調や年齢によっても異なります。通常、数時間から1日以内に回復しますが、麻酔後の猫は監視が必要です。猫が呼吸困難や嘔吐、意識障害などの異常症状が見られた場合は、すぐに獣医師に連絡してください。

猫の麻酔後の行動変化

猫が麻酔から目覚めた後、以下のような行動変化が見られることがあります。

- フラフラする:麻酔薬の作用が完全に消えていないため、猫が歩行に困難を示すことがあります。

- 眠気:麻酔後は眠気が強いことが多く、猫は長時間眠り続けることがあります。

- 食欲不振:麻酔の影響で食欲が落ちることもあります。ただし、1日程度で回復することが多いです。

麻酔後の猫の監視方法

麻酔後の猫の監視は非常に重要です。

- 安静:猫が安静に過ごせる安全な場所を用意してください。

- 観察:呼吸や心拍数、体温など、猫の体調を定期的に観察してください。

- 水分補給:猫が水分を摂取できるように水を用意し、必要に応じてエサも与えてください。

麻酔後の猫に注意すべき症状

麻酔後の猫に注意すべき症状は以下の通りです。

- 呼吸困難:猫が呼吸に苦労している場合は緊急です。

- 嘔吐:頻繁に嘔吐する場合は異常である可能性があります。

- 意識障害:猫が意識を失う、または反応が鈍い場合は注意が必要です。

猫の鎮静剤の効果時間は?

猫の鎮静剤の効果時間

猫の鎮静剤の効果時間は、使用する薬剤の種類や猫の個体差によって大きく異なります。一般的に、効果は投与後30分から1時間程度で現れ、効果の持続時間は数時間から数日と様々です。鎮静剤の投与は獣医師の指示に従うことが重要であり、自己判断で投与しないように注意してください。

鎮静剤の種類による効果時間の違い

猫の鎮静剤には、様々な種類があり、それぞれ効果時間が異なります。例えば、ベンゾジアゼピン系鎮静剤は、効果時間が比較的長く、数時間から数日持続する傾向があります。一方、フェノチアジン系鎮静剤は、効果時間が比較的短く、数時間程度しか持続しません。獣医師は、猫の性格や状態に合わせて、適切な鎮静剤を選択してくれます。

猫の個体差による効果時間のばらつき

猫の鎮静剤の効果時間は、猫の個体差によっても大きく異なります。猫の年齢、体重、健康状態、薬剤に対する感受性などによって、効果時間が変化します。同じ薬剤を投与しても、猫によって効果が現れる時間や持続時間が異なる場合があります。

鎮静剤の効果時間の目安

鎮静剤の効果時間の目安は、以下の通りです。

- ベンゾジアゼピン系鎮静剤: 数時間から数日

- フェノチアジン系鎮静剤: 数時間

- その他の鎮静剤: 数時間から数日

鎮静剤の効果時間が過ぎた場合

鎮静剤の効果時間が過ぎた場合は、猫の行動が元に戻り、正常な状態に戻るはずです。しかし、まれに、鎮静剤の効果が長引く場合や、副作用が出ることがあります。このような場合は、速やかに獣医師に相談してください。

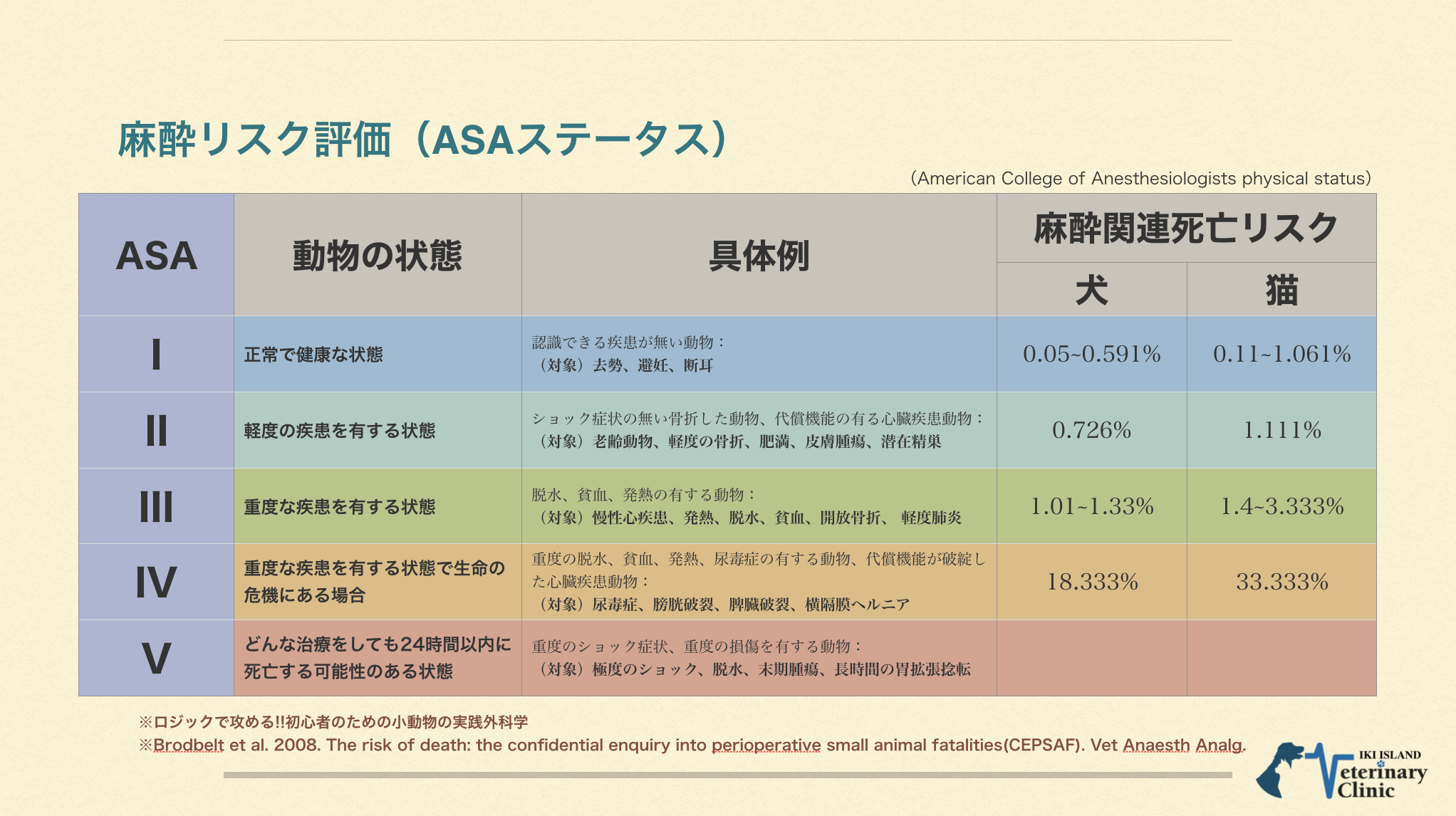

猫は麻酔で亡くなることがありますか?

はい、猫は麻酔で亡くなることがあります。麻酔は猫にとってリスクを伴う処置であり、特に高齢猫や病気の猫はリスクが高くなります。麻酔による死亡は、通常は麻酔薬に対する反応が過敏であるか、心臓や呼吸器系の問題があるために起こります。

麻酔による死亡のリスクを減らすにはどうすればよいですか?

麻酔による死亡のリスクを減らすために、獣医は猫の状態を慎重に評価し、適切な麻酔薬を選択する必要があります。また、猫の麻酔前検査を行うことも重要です。麻酔前検査では、猫の心臓、肺、肝臓、腎臓などの臓器の機能を評価し、麻酔のリスクを判断します。

麻酔のリスクを減らすための対策

麻酔前検査: 獣医は麻酔前に猫の状態を評価し、麻酔のリスクを判断します。

適切な麻酔薬の選択: 猫の状態に合わせて、適切な麻酔薬を選択します。

麻酔中のモニタリング: 麻酔中は、猫の心臓、呼吸、血圧などを監視します。

麻酔後の経過観察: 麻酔後も、猫の状態を注意深く観察します。

麻酔が猫にとって危険な場合

猫の状態によっては、麻酔が危険になる場合があります。特に、以下の猫は麻酔のリスクが高くなります。

高齢猫: 高齢猫は、臓器の機能が低下しているため、麻酔のリスクが高くなります。

病気の猫: 心臓病、腎臓病、肝臓病などの病気がある猫は、麻酔のリスクが高くなります。

呼吸器系の問題がある猫: 喘息などの呼吸器系の問題がある猫は、麻酔のリスクが高くなります。

麻酔のリスクを理解し、猫の安全を確保するために

麻酔は、猫にとってリスクを伴う処置です。麻酔のリスクを理解し、猫の安全を確保するためには、獣医とよく相談し、麻酔前検査を受けることが重要です。また、麻酔後の経過観察も大切です。

猫の全身麻酔の方法は?

猫の全身麻酔の方法

猫の全身麻酔は、手術や検査など、意識のある状態では実施できない処置を行うために必要となります。麻酔方法は、猫の年齢、健康状態、処置の種類などによって異なります。一般的には、静脈麻酔、吸入麻酔、またはその両方が使用されます。静脈麻酔は、注射器で静脈に薬剤を直接注入する方法です。吸入麻酔は、麻酔ガスを吸わせる方法です。どちらの方法も、猫が眠り、痛みを感じないようにします。

静脈麻酔

静脈麻酔は、短時間で麻酔効果を発揮し、手術や検査に適しています。しかし、麻酔薬が急速に効き始めるため、呼吸や心拍数の急激な変化が起こる可能性があります。そのため、獣医師の監視下で行う必要があります。

- 注射による投与:注射器で静脈に麻酔薬を直接注入する方法です。

- 短時間で効果を発揮:麻酔効果が早く現れるため、緊急手術などに適しています。

- 呼吸や心拍数の変化に注意が必要:麻酔薬が急速に効き始めるため、呼吸や心拍数の急激な変化が起こる可能性があります。

吸入麻酔

吸入麻酔は、麻酔ガスを吸わせる方法です。静脈麻酔に比べて、麻酔の深さを調整しやすく、呼吸や心拍数の変化も穏やかです。そのため、長時間の麻酔が必要な手術や、呼吸器系の疾患がある猫に適しています。

- 麻酔の深さを調整しやすい:吸入麻酔は、麻酔ガスの濃度を調整することで、麻酔の深さをコントロールできます。

- 呼吸や心拍数の変化が穏やか:静脈麻酔に比べて、呼吸や心拍数の変化が穏やかです。

- 長時間の麻酔に適している:長時間の麻酔が必要な手術や、呼吸器系の疾患がある猫に適しています。

全身麻酔のリスク

全身麻酔は、猫にとって安全な処置ですが、リスクがないわけではありません。麻酔薬の副作用として、呼吸抑制、心拍数低下、血圧低下などが起こる可能性があります。また、猫の年齢、健康状態、手術の種類などによっても、リスクは異なります。そのため、全身麻酔を行う場合は、事前に獣医師に相談し、猫の状態をよく理解しておくことが大切です。

- 呼吸抑制:麻酔薬によって呼吸が抑えられてしまう可能性があります。

- 心拍数低下:麻酔薬によって心拍数が低下してしまう可能性があります。

- 血圧低下:麻酔薬によって血圧が低下してしまう可能性があります。

全身麻酔後の注意点

全身麻酔を受けた猫は、麻酔薬の影響が残っているため、しばらくの間は安静にしておく必要があります。また、麻酔薬が完全に切れるまでは、食事や水も控えさせる必要があります。さらに、猫が元気に回復するまで、獣医師の指示に従って、注意深く観察する必要があります。

- 安静:全身麻酔を受けた猫は、麻酔薬の影響が残っているため、しばらくの間は安静にしておく必要があります。

- 食事と水:麻酔薬が完全に切れるまでは、食事や水も控えさせる必要があります。

- 獣医師の指示に従う:猫が元気に回復するまで、獣医師の指示に従って、注意深く観察する必要があります。

猫に麻酔をしたら歩けなくなりました。どうしたらいいですか?

猫が麻酔から覚めて歩けない場合、まず落ち着いてください。

猫が麻酔から覚めて歩けない場合は、まず落ち着いてください。パニックにならないことが重要です。猫は麻酔の影響で、筋肉が弛緩し、バランス感覚が失われている可能性があります。すぐに獣医に連絡し、指示に従ってください。

猫が麻酔から覚めて歩けない場合、獣医に連絡してください。

猫が麻酔から覚めて歩けない場合は、すぐに獣医に連絡してください。獣医は、猫の状態を診察し、適切な処置を施します。また、猫が麻酔から覚めて歩けない原因を特定し、治療計画を立ててくれます。

猫が麻酔から覚めて歩けない場合、自宅でのケアも重要です。

猫が麻酔から覚めて歩けない場合、自宅でのケアも重要です。獣医の指示に従い、猫が安全な場所にいて、十分な休息をとれるようにしてください。猫が水分を十分に摂取できるよう、水を用意してください。また、猫が落ち着けるように、静かな環境を作ってあげましょう。

猫が麻酔から覚めて歩けない場合、回復を促すためにできること

猫が麻酔から覚めて歩けない場合、回復を促すためにできることがあります。

- 猫が安全な場所にいて、十分な休息をとれるようにしてください。

- 猫が水分を十分に摂取できるよう、水を用意してください。

- 猫が落ち着けるように、静かな環境を作ってあげましょう。

- 猫が歩行困難な場合は、獣医の指示に従い、サポートをしてください。

- 猫の回復状況を注意深く観察し、異変があればすぐに獣医に連絡してください。

猫が麻酔から覚めて歩けない場合、再発防止も重要です。

猫が麻酔から覚めて歩けない場合、再発防止も重要です。獣医と相談し、猫の健康状態を定期的にチェックしましょう。また、猫の生活環境を見直し、安全な環境作りを心がけましょう。

詳細情報

猫に鎮静剤を使うのはどんな場合ですか?

猫に鎮静剤を使用する主なケースは以下の通りです。

獣医診察:診察や治療をスムーズに行うため、特に攻撃性や不安の強い猫の場合に用いられます。

手術:麻酔の前処置として、猫の緊張を和らげ、手術を安全に行うために使用されます。

爪切り:爪切りを嫌がる猫の場合、鎮静剤で落ち着かせることで安全に爪切りを行えます。

移動:長距離移動や新しい環境への移動で、猫が過度にストレスを感じている場合に、鎮静剤で落ち着かせることがあります。

その他:猫が特定の状況で不安を感じ、日常生活に支障をきたしている場合、獣医師の判断で鎮静剤が処方されることがあります。

猫に鎮静剤を使う際の注意点は?

猫に鎮静剤を使用する際には、以下の点に注意が必要です。

獣医師への相談:鎮静剤の使用は、必ず獣医師と相談して行う必要があります。猫の健康状態や、鎮静剤の種類、投与量などを適切に判断してもらうことが大切です。

副作用への注意:鎮静剤には、眠気、ふらつき、嘔吐、食欲不振などの副作用が出る可能性があります。猫の状態を注意深く観察し、異常があればすぐに獣医師に相談しましょう。

薬の保管:鎮静剤は、猫の届かない場所に保管し、誤って服用しないように注意が必要です。特に、子供の手の届かない場所に保管することが大切です。

他の薬との併用:鎮静剤を他の薬と併用する場合は、必ず獣医師に相談してください。薬の相互作用によって、副作用が強くなる可能性があります。

過剰投与の危険性:鎮静剤は、過剰に投与すると、呼吸抑制や意識障害などの重篤な副作用を引き起こす可能性があります。獣医師の指示を守って、適切な量を投与しましょう。

猫に鎮静剤を使うのは危険ですか?

猫に鎮静剤を使用することには、確かにリスクが伴います。しかし、適切な獣医師の判断と投与の下では、安全に効果を発揮する可能性が高いです。

鎮静剤の使用は、猫の健康状態や状況に応じて慎重に判断する必要があることを理解しておきましょう。

猫に鎮静剤を使う前に、他に何かできることはありますか?

鎮静剤の使用を検討する前に、まずは猫の不安やストレスを軽減するための他の方法を試すことが大切です。

環境の調整:猫が落ち着けるような環境を整えてあげましょう。安全な場所を確保し、騒音や刺激を避け、リラックスできる空間を提供することが重要です。

フェロモン製品の使用:猫のフェロモンが含まれた製品を使用することで、猫の不安を軽減することができます。フェロモン製品には、スプレータイプやディフューザータイプなどがあります。

遊びや運動:猫のストレス解消には、遊びや運動が効果的です。猫がお気に入りの遊びや運動をする時間を確保してあげましょう。

食事療法:食事療法によって、猫の不安やストレスを軽減できる場合があります。獣医師に相談して、適切な食事療法を選びましょう。

これらの方法を試しても効果が見られない場合や、猫の不安が深刻な場合は、鎮静剤の使用を検討する必要があるかもしれません。しかし、鎮静剤はあくまでも最後の手段として考えて、まずは他の方法を試すことをお勧めします。

猫鎮静剤:猫に鎮静剤を使うケースと注意点 に類似した他の記事を知りたい場合は、Kenkou カテゴリにアクセスしてください。

関連記事