新潟市 猫譲渡会:新潟市で開催される猫の譲渡会情報

新潟市で猫を迎えたいと思っているあなたへ。この記事では、新潟市で開催される猫の譲渡会情報をまとめました。譲渡会では、保護された猫たちが新しい家族を待っています。性格や特徴なども詳しく紹介しているので、ぜひ参考にして、あなたにぴったりの猫との出会いを見つけてください。譲渡会に参加する前に知っておくべきことや、猫との生活を始める準備なども詳しく解説します。

新潟で猫のイベントは2024年に何かありますか?

新潟市で2024年に開催される猫の譲渡会について、現在の情報では、具体的なスケジュールや詳細はまだ発表されていません。しかし、過去の例を参考に、新潟市では年に数回猫の譲渡会が開催されています。これらのイベントでは、保護猫や里親募集中の猫が紹介され、新しい家族を見つける機会が提供されます。以下に、2024年に予想される猫の譲渡会に関する情報をまとめました。

2024年新潟市猫譲渡会の概要

2024年の新潟市猫譲渡会は、過去のパターンに従って、年数回開催される可能性が高いです。

- 春(3月頃)

- 夏(7月頃)

- 秋(11月頃)

これらの時期は、猫の保護団体や動物愛護団体が活動を強化する時期でもあります。

参加方法と注意点

猫の譲渡会に参加するには、事前の申し込みが必要な場合があります。

- 新潟市の公式ウェブサイトやSNSで情報を確認する。

- 電話やメールでの予約を行う。

- 譲渡会当日は、必要な書類や準備を事前に確認し、持参する。

譲渡会では、猫との相性や家族の状況を考慮して、適切な猫を選んでください。

譲渡会での活動内容

新潟市猫譲渡会では、様々な活動が行われ、参加者にとって有意義な時間となるよう企画されています。

- 保護猫や里親募集中の猫の紹介。

- 猫の健康管理や飼い方に関する相談。

- 保護活動の啓発やボランティア募集。

これらの活動を通じて、猫の保護と里親探しをサポートしています。

猫の譲渡会には何を持っていけばいいですか?

譲渡会に必要な準備物品

譲渡会に参加する際には、以下の物品を準備することがおすすめです。

- 猫用のキャリー:譲渡された猫を安全に運ぶためのものです。

- 身分証明書:譲渡手続きの際に必要となるため、必ず持参しましょう。

- 譲渡申請書:事前にダウンロードして印刷し、必要事項を記入しておくとスムーズに手続きが進みます。

譲渡会での注意点

譲渡会に参加する際には、以下の注意点に気をつけてください。

- 他のペットは連れて行かないようにしましょう。譲渡会場では多くの猫がいるため、他のペットがいることで猫がストレスを感じる可能性があります。

- 譲渡会場は混雑することが予想されますので、小さな子供は連れて行かない方が良いでしょう。

- 譲渡会場で猫を観察する際には、手を洗うなど衛生面に気をつけてください。

譲渡会後の準備

譲渡会で猫を譲り受けた後には、以下の準備が必要です。

- 猫用の食器と餌:猫が食べやすい位置に置くことが大切です。

- 猫用のトイレ:猫がすぐにトイレを覚えられるように、適切な場所に設置しましょう。

- 猫用のベッドや寝床:猫が安心して休める場所を用意しましょう。

捨て猫を保健所に持っていくとどうなる?

新潟市では、捨て猫が保健所に持ち込まれると、まずはその猫の健康状態や年齢、行動特性などを詳しく調べます。多くの場合、保健所では一時的に保護し、去勢やワクチン接種などの健康管理を行います。その後、猫の状態によっては譲渡会に参加させるか、保護猫団体に引き継がれることがあります。ただし、保健所の収容能力が限られているため、急な大量の持ち込みには対応できない場合もあります。

新潟市の譲渡会での猫の扱い

新潟市で開催される猫の譲渡会では、保健所で保護された猫が新しい家族を見つける機会が提供されます。譲渡会では、猫の性格や健康状態について詳しく説明があり、飼い主の希望に合った猫を選びやすくしています。また、譲渡会では、猫の適切な飼い方や健康管理についてのアドバイスも受けられます。

- 猫の性格や健康状:async態の説明

- 飼い主の希望に合った猫の紹介

- 適切な飼い方や健康管理のアドバイス

保健所と保護猫団体の連携

新潟市の保健所は、保護猫団体と密接に連携して、捨て猫の保護と再社会化を進めています。保護猫団体は、保健所で保護された猫を引き取り、一時的にお世話する役割を担っています。これらの団体では、猫の社会性を高めるための訓練や、里親探しの活動を行っています。

- 保護猫団体による一時的なお世話

- 社会性を高めるための訓練

- 里親探しの活動

保健所での猫の保護期間

保健所では、捨て猫が持ち込まれた後、一定期間保護されます。この期間中、猫の健康状態や性格を観察し、必要に応じて医療処置を実施します。保護期間が終了した後、猫の状態によっては譲渡会に参加させるか、保護猫団体に引き渡される可能性があります。ただし、保健所の収容能力が限られているため、長期的な保護は難しい場合もあります。

- 一定期間の保護と観察

- 必要に応じた医療処置

- 譲渡会への参加や保護猫団体への引き渡し

新潟市で猫と出会える!譲渡会情報

新潟市で猫の譲渡会に参加しよう!

新潟市では、保護された猫ちゃんたちとの出会いを提供する譲渡会が定期的に開催されています。譲渡会は、猫を家族に迎えたいと考えている方にとって、愛らしい猫ちゃんと運命的な出会いをする絶好の機会です。

譲渡会で何ができるの?

譲渡会では、以下のことができます。

- 保護猫たちと触れ合い、性格や特徴を知ることができます。

- 飼育に関する相談をすることができます。

- 譲渡の申し込みをすることができます。

譲渡会に参加するには?

譲渡会に参加するには、事前に参加申し込みが必要な場合もあります。参加方法や必要な持ち物については、各譲渡会の主催団体にご確認ください。

譲渡会情報はどこで手に入れるの?

新潟市で猫の譲渡会情報を得るには、以下の方法があります。

- 新潟市動物愛護センターのウェブサイトや電話で問い合わせる

- 地元の動物保護団体のウェブサイトやSNSをチェックする

- 地域情報誌や新聞で情報を収集する

譲渡会に参加する際の注意点

譲渡会に参加する際は、以下の点に注意しましょう。

- 猫との相性を慎重に検討しましょう。

- 飼育環境が適切かどうか確認しましょう。

- 責任を持って飼育できることを確認しましょう。

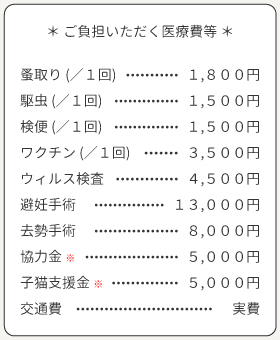

猫の譲渡会の相場はいくらですか?

猫の譲渡会における費用相場

猫の譲渡会における費用相場は、団体や猫の年齢、健康状態によって大きく異なりますが、一般的には以下の費用が含まれることが多いです。

- 譲渡費用: 5,000円から20,000円程度が一般的です。この費用は、猫の医療費、飼育費、譲渡会運営費用などに充当されます。

- マイクロチップ費用: 猫の個体識別のためにマイクロチップが埋め込まれる場合、別途費用がかかります。費用は団体によって異なりますが、5,000円から10,000円程度が一般的です。

- ワクチン費用: 猫のワクチンは、譲渡前に済んでいる場合と、譲渡後に飼い主が負担する場合があります。ワクチン費用は、種類や回数によって異なりますが、1回あたり数千円から1万円程度が一般的です。

- 避妊・去勢手術費用: 譲渡前に済んでいる場合と、譲渡後に飼い主が負担する場合があります。避妊・去勢手術費用は、猫の年齢や病院によって異なりますが、1万円から3万円程度が一般的です。

- その他費用: 猫の健康状態や飼育環境によっては、追加費用が発生する場合があります。例えば、猫の病気治療費、飼育用品代などです。

譲渡費用に含まれるもの

譲渡費用は、猫の医療費、飼育費、譲渡会運営費用などに充当されます。具体的には、以下の費用が含まれることが多いです。

- ワクチン費用: 猫の健康を守るために、必要なワクチンを接種します。費用は、種類や回数によって異なります。

- 避妊・去勢手術費用: 猫の繁殖を抑え、健康状態を維持するために、避妊・去勢手術を行います。費用は、猫の年齢や病院によって異なります。

- 健康チェック費用: 猫の健康状態を確認するために、獣医師による健康チェックを行います。費用は、検査内容によって異なります。

- 飼育用品代: 猫の生活に必要な飼育用品を揃えます。費用は、用品の種類や品質によって異なります。

- 譲渡会運営費用: 譲渡会を開催するための費用です。会場費、チラシ代、交通費などが含まれます。

譲渡費用は高いのか?

猫の譲渡費用は、人によっては高いと感じるかもしれません。しかし、譲渡費用は、猫の健康状態を維持し、新しい飼い主のもとで幸せに暮らせるようにするための費用です。

- 健康チェック: 譲渡前に獣医師による健康チェックを受けることで、猫の健康状態が確認できます。病気や怪我がある猫は、譲渡されません。

- ワクチン接種: 猫の健康を守るために、必要なワクチンを接種します。病気にかかるリスクを減らすことができます。

- 避妊・去勢手術: 猫の繁殖を抑え、健康状態を維持するために、避妊・去勢手術を行います。病気や怪我のリスクを減らすことができます。

- 飼育環境の確認: 譲渡前に、新しい飼い主の飼育環境を確認します。猫にとって安全で快適な環境かどうかを確認します。

譲渡費用を安くする方法

譲渡費用を安くする方法として、以下の方法があります。

- 里親募集サイトや団体を複数調べる: 譲渡費用は、団体によって異なります。複数の団体を比較して、費用が安い団体を探してみましょう。

- 譲渡会の時期を狙う: 譲渡会では、キャンペーンや割引を行っている場合もあります。譲渡会が開催される時期を狙ってみましょう。

- ボランティア活動に参加する: ボランティア活動に参加することで、譲渡費用を安くしてもらえる場合があります。譲渡会で手伝いをしたり、猫の世話をするボランティア活動に参加してみましょう。

譲渡費用以外にかかる費用

譲渡費用以外にも、猫を飼育するために様々な費用がかかります。具体的には、以下の費用がかかります。

- フード代: 猫の食事代です。猫の種類や年齢、健康状態によって異なります。

- トイレ用品代: 猫のトイレ用品代です。砂やトイレ本体などの費用がかかります。

- おもちゃ代: 猫のおもちゃ代です。猫の遊び心を満たすために、様々な種類のおもちゃが必要です。

- 医療費: 猫の病気や怪我の治療費です。健康状態によっては、高額な医療費がかかる場合もあります。

- ペット保険料: 猫の病気や怪我に備えて、ペット保険に加入する必要があります。保険料は、猫の種類や年齢、保険内容によって異なります。

譲渡会で猫を保護したらお金はかかりますか?

譲渡会で猫を保護する場合、お金がかかるかどうかは団体によって異なります。一般的には、譲渡費用として、医療費、ワクチン代、避妊・去勢手術代、マイクロチップ代などが請求されることがあります。しかし、中には費用が無料であったり、任意の寄付をお願いしている団体もあります。

譲渡費用はなぜ必要なのですか?

譲渡費用は、保護された猫の医療費や飼育費を賄うために必要です。譲渡会に出される猫は、ほとんどの場合、保健所や飼い主のいない猫です。これらの猫は、病気や怪我をしている場合が多く、治療費がかかります。また、ワクチンや避妊・去勢手術も必要となるため、費用がかかります。

譲渡費用はどのくらい?

譲渡費用は団体によって異なりますが、1万円から3万円程度が一般的です。中には、5千円という低価格で譲渡している団体もあれば、5万円以上かかる場合もあります。費用は、猫の年齢や健康状態、必要な医療処置などによって異なってきます。

譲渡費用以外にかかる費用は?

譲渡費用以外にも、猫の飼育に必要な費用がかかります。具体的には、フード代、トイレ代、おもちゃ代、病院代などです。猫を保護する前に、これらの費用をしっかりと見積もっておくことが大切です。

譲渡費用はどのように支払う?

譲渡費用の支払方法は、団体によって異なります。現金で支払う場合や、銀行振込で支払う場合、クレジットカードで支払う場合などがあります。譲渡会に参加する前に、支払方法を確認しておきましょう。

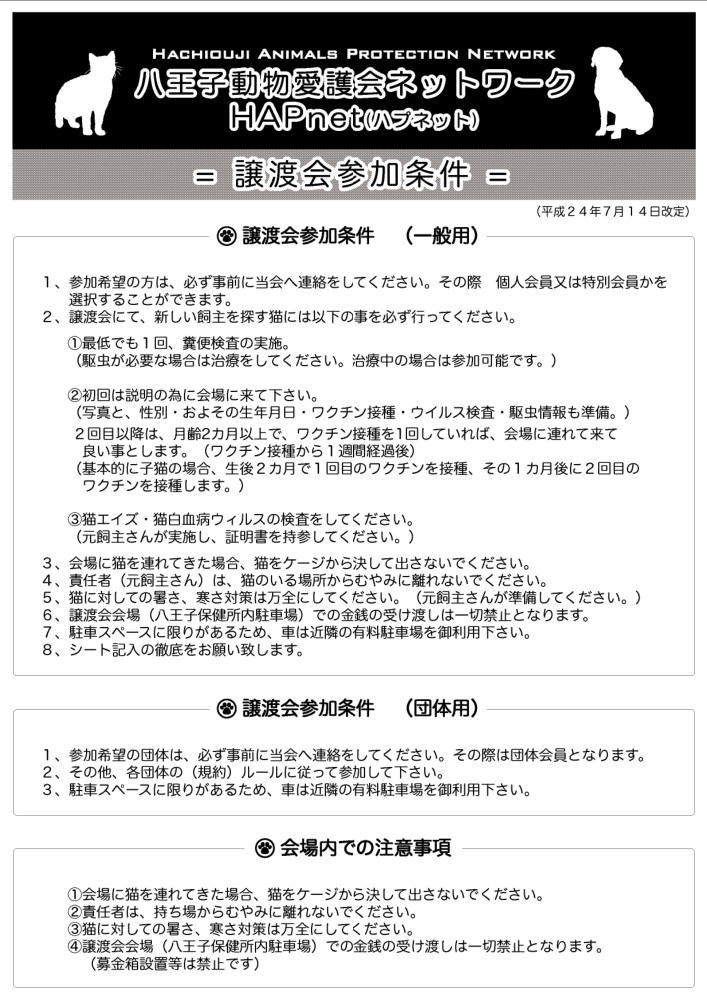

猫の譲渡会のルールは?

猫の譲渡会における一般的なルール

猫の譲渡会は、保護された猫たちに新しい家族を見つけるための大切なイベントです。譲渡会に参加する際には、いくつかのルールを守ることが重要です。以下に一般的なルールをまとめます。

- 事前予約の確認: 多くの譲渡会では、参加前に予約が必要となる場合があります。譲渡会主催者のウェブサイトやSNSで、予約方法や締め切りを確認しましょう。

- 身分証明書の提示: 譲渡会では、身分証明書の提示を求められる場合があります。これは、譲渡会主催者が参加者を把握し、安全な環境を維持するためです。

- 猫との面会: 猫との面会は、譲渡会主催者の指示に従って行いましょう。猫を無理やり触ったり、驚かせたりしないように注意が必要です。

- 譲渡条件の確認: 猫の譲渡には、飼育環境や飼育費用に関する条件が設定されている場合があります。譲渡条件を事前に確認し、飼育環境が整っていることを確認しましょう。

- アンケートへの回答: 譲渡会では、飼育環境や猫との生活経験に関するアンケートを提出する必要がある場合があります。アンケートは、猫の性格や飼育環境に合った新しい家族を見つけるための重要な情報です。

猫の性格や健康状態に関する情報

譲渡会では、猫の性格や健康状態に関する情報が提供されます。猫の性格や健康状態を事前に把握することで、新しい家族として迎え入れる準備ができます。

- 性格: 猫の性格は、年齢、過去の経験、飼育環境によって異なります。譲渡会では、猫の性格に関する情報が提供されます。猫の性格を理解することで、新しい家族として迎え入れる準備ができます。

- 健康状態: 譲渡会では、猫の健康状態に関する情報が提供されます。猫の健康状態を事前に把握することで、必要な予防接種や医療処置を行うことができます。

- ワクチン接種状況: 猫のワクチン接種状況は、新しい家族として迎え入れる前に確認しておくべきです。ワクチン接種は、猫の健康を守る上で非常に重要です。

- 避妊・去勢手術の状況: 猫の避妊・去勢手術の状況も、新しい家族として迎え入れる前に確認しておくべきです。避妊・去勢手術は、猫の健康を守る上で非常に重要です。

譲渡後のサポート

猫の譲渡会では、譲渡後のサポートを提供している場合があります。譲渡後のサポートは、新しい家族が猫との生活をスムーズに始めるために役立ちます。

- 飼育相談: 譲渡後、猫の飼育に関する質問や悩みがあれば、譲渡会主催者に相談することができます。譲渡会主催者は、猫の飼育に関する豊富な知識を持っているため、適切なアドバイスを提供することができます。

- 医療費補助: 譲渡後、猫が病気や怪我をした場合、譲渡会主催者が医療費を補助してくれる場合があります。医療費補助は、新しい家族が猫の医療費の負担を軽減することができます。

- 里親会への参加: 譲渡後も、里親会に参加することで、他の里親と交流することができます。里親会では、猫の飼育に関する情報交換や、新しい家族として迎え入れた猫の成長を報告することができます。

譲渡会の目的

猫の譲渡会の目的は、保護された猫たちに新しい家族を見つけることです。譲渡会は、猫たちにとって、新しい生活を始めるための大切な機会です。

- 猫の新しい家族探し: 譲渡会では、保護された猫たちに新しい家族を見つけることを目的としています。猫たちは、新しい家族と幸せに暮らす機会を得ることができます。

- 猫の殺処分防止: 譲渡会は、猫の殺処分を防止するための活動です。譲渡会を通じて、猫たちが新しい家族と出会う機会が増えることで、猫の殺処分が減っていくことが期待されます。

- 動物愛護意識の向上: 譲渡会は、動物愛護意識の向上に役立ちます。譲渡会に参加することで、動物愛護の大切さや、猫との生活の素晴らしさを知ることができます。

譲渡会に参加する際の注意点

猫の譲渡会に参加する際には、いくつかの注意点があります。注意点を理解することで、譲渡会をスムーズに、そして安全に楽しむことができます。

- 事前に情報を収集: 譲渡会に参加する前に、譲渡会主催者や猫の情報収集をしておくことが重要です。譲渡会の内容や、猫の性格や健康状態を事前に把握することで、スムーズな参加が期待できます。

- 子供連れの場合の注意: 猫は、子供にとって魅力的な存在ですが、猫を傷つけたり、驚かせたりしないように注意が必要です。子供連れの場合は、猫との接し方について事前に説明しておくことが重要です。

- 猫との相性: 猫の性格は様々です。猫との相性を確認し、自分自身や家族に合った猫を選ぶことが重要です。猫との相性を確認するために、猫との面会時間をしっかりと確保しましょう。

保護猫の譲渡の流れは?

保護猫の譲渡の流れは、保護猫団体によって異なる場合があります。一般的には、以下の手順を踏むことが多いです。

1. 団体への問い合わせ: 譲渡を希望する方は、まず保護猫団体に連絡を取ります。

2. 面会: 団体は、譲渡希望者の家庭環境や飼育環境を確認するために、面会を行います。

3. 説明会: 団体は、保護猫の性格や健康状態、飼育に必要な知識などを説明する説明会を開催します。

4. トライアル: 譲渡希望者は、保護猫を自宅に連れて帰り、実際に飼育してみるトライアル期間を設けます。

5. 正式譲渡: トライアル期間が終了し、双方に問題なければ、正式に譲渡が決定されます。

保護猫の譲渡条件

保護猫の譲渡には、いくつかの条件が設けられています。

1. 飼育環境: 猫が安全に生活できる環境であること。

2. 飼育経験: 猫の飼育経験があること、または飼育経験がない場合は、飼育に関する知識を習得すること。

3. 家族構成: 家族全員が猫の飼育に賛成していること。

4. 経済状況: 猫の飼育に必要な費用を負担できること。

5. 健康状態: 猫の健康状態を良好に保つための努力を継続すること。

保護猫の性格と健康状態

保護猫は、それぞれ個性的な性格と健康状態を持っています。

1. 性格: 保護猫は、過去のトラウマや環境の変化などにより、人懐っこい性格、警戒心の強い性格など、さまざまな性格をしています。

2. 健康状態: 保護猫は、病気や怪我をしている場合もあります。譲渡前に、健康状態をしっかり確認することが大切です。

3. ワクチン: 保護猫は、譲渡前に必要なワクチンを接種していることが多いですが、団体によっては、ワクチン未接種の猫もいる場合があります。

保護猫の飼育に必要な準備

保護猫を迎え入れるには、いくつかの準備が必要です。

1. 飼育用品: 猫トイレ、フード、水入れ、爪とぎ、キャリーケースなど、飼育に必要な用品を揃える必要があります。

2. 生活空間: 猫が安全に過ごせるように、生活空間を確保する必要があります。

3. 医療費: 猫は、病気や怪我をすることがあります。医療費を負担できる体制を整える必要があります。

4. 飼育知識: 猫の飼育に関する知識を習得しておく必要があります。

保護猫の譲渡に関する注意点

保護猫の譲渡には、いくつかの注意点があります。

1. 責任: 保護猫を家族の一員として迎えることは、大きな責任を伴います。

2. 費用: 保護猫の飼育には、費用がかかります。経済状況をしっかり把握しておく必要があります。

3. 時間: 保護猫の飼育には、時間が必要です。猫との生活を楽しめる時間を確保する必要があります。

4. 覚悟: 保護猫は、過去のトラウマや環境の変化などにより、様々な問題を抱えている可能性があります。猫の性格や健康状態を理解し、覚悟を持って飼育する必要があります。

詳細情報

新潟市の猫譲渡会ってどんなイベントですか?

新潟市の猫譲渡会は、保護された猫たちと新しい飼い主をつなぐためのイベントです。保護団体やボランティア団体が、譲渡可能な猫を連れて参加し、来場者は猫たちと触れ合い、運命の出会いを探すことができます。イベントでは、猫たちの性格や健康状態、飼育に関する情報が提供されるので、安心して新しい家族メンバーを迎える準備ができます。

新潟市の猫譲渡会で猫を譲渡してもらうには、どんな手続きが必要ですか?

猫を譲渡してもらうには、譲渡に関する書類への署名と、飼育環境の確認が必要です。書類には、氏名や住所、電話番号などの個人情報に加えて、飼育環境の詳細や猫の飼育経験などについて質問されることがあります。飼育環境の確認は、譲渡会会場で行われる場合もあれば、後日、自宅訪問という形で実施される場合もあります。譲渡条件や飼育に関する誓約書に同意する必要があります。

新潟市の猫譲渡会に参加するには、事前に予約が必要ですか?

新潟市の猫譲渡会は、予約制と予約不要のイベントがあります。事前に予約が必要な場合は、開催団体に連絡して予約を取りましょう。予約不要の場合は、当日会場へ直接行けば参加できます。ただし、人気のあるイベントでは、待ち時間が発生する場合があります。事前に開催団体のウェブサイトやSNSなどで、開催日時や予約に関する情報を確認することをおすすめします。

新潟市の猫譲渡会で猫を迎え入れるメリットは?

新潟市の猫譲渡会で猫を迎え入れるメリットはたくさんあります。まず、保護された猫たちは、愛情深く飼い主を大切にする傾向があります。また、譲渡会では、健康状態や性格に関する情報が詳しく提供されるので、安心して新しい家族メンバーを迎えることができます。さらに、譲渡会を通して、動物愛護の意識を高めることができます。新しい家族の一員として、保護猫を迎え入れてみませんか?

新潟市 猫譲渡会:新潟市で開催される猫の譲渡会情報 に類似した他の記事を知りたい場合は、Kurashi カテゴリにアクセスしてください。

関連記事